オープンキャンパス

9月18日(月・祝)のオープンキャンパスは?

体験授業 砂糖の世界を見てみよう 11:00~

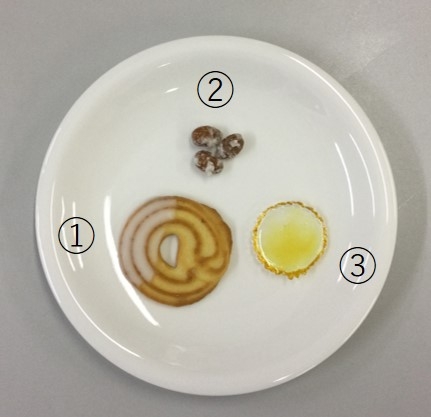

基本の味の一つである「甘味」。お砂糖は白く、サラサラしてるだけはありません。加熱や濃度の違いによって砂糖の色や食感が様々に変化します。体験授業では、砂糖がどのように色や食感が変化するのかを見てみます。

①のクッキーの上にかかっている白色の砂糖 ②アーモンドにかかっている白色の砂糖 ③黄色の砂糖

食感の違いを体験してみましょう!

午後:総合型選抜入試事前講習会 13:30~

午後は、総合型選抜入試事前講習会を行います!総合型選抜入試に向けたエントリー課題や面接などの取り組みについてお話します。ぜひご参加ください。

11時からの体験授業の前には学科の先生方による個別相談を実施しています。大学での学びや入試のことなど不安なことをオープンキャンパスで解消しましょう♪

8月20日(日)のオープンキャンパスは?

体験授業A:食品を科学する ~炊飯のヒミツを知ろう!~ 11:00~

米を使った料理には、白飯、炊き込みご飯、炒め飯、ピラフ等があります。これらの違いやどんな調理のコツがあるのか考えたことはありますか?おいしい飯を炊くには、水加減、火加減、時間の3条件が必要で、調味料を加えた味付け飯も味をつけるタイミングが大切です。

また、白玉団子と柏餅、どちらも米粉を使った和菓子ですが、違いを考えたことはありますか?

体験授業では、米の種類、種類による浸漬時の吸水量の違い、白玉粉団子と柏餅の原料の違いと特性を理解します。また、調味料が炊飯に及ぼす影響を理解し、おいしい白飯と味付け飯の作り方のポイントを学びます。

体験授業B:食品中のさまざまな微生物を顕微鏡で見る 11:00~

発酵にかかわる微生物を観察する

この地球は微生物の世界です。食中毒を起こす悪い微生物もいますが、発酵を通じて私たちの食卓を豊かにしてくれる微生物もいます。乳酸菌や納豆菌、酵母や麹菌(コウジカビ)です。

今回のオープンキャンパスでは、発酵にかかわる微生物である酵母とコウジカビを顕微鏡で観察します。どんな姿をしているかな。

ところで、お酒造りにはコウジカビと酵母が活躍します。酵母の役割はブドウ糖を材料にアルコール発酵をすることですが、コウジカビはどんな役割をしているのでしょうか。簡単な実験を通じ、コウジカビがどんな役割をしているのか調べて見たいと思います。

実験好きは集まれ!

ミニイベント:お箸名人になりましょう! 10:00~11:00

食事をする時にお箸を使用しますが、どんな持ち方をしているか確かめたことありますか。お箸は、食事をする時に便利な道具のひとつで、はさむ・割る・分けるなど色々な使い方ができます。

オープンキャンパスで、お箸の持ち方について、チェックしてみませんか。

そして「豆つかみ」に挑戦してください。大豆だけでなく、他の物もつかんでみましょう。オープンキャンパスでは、「お箸」について健康栄養学科の学生が、話をさせていただきます。

午後:総合型選抜入試事前講習会 13:30~

午後は、総合型選抜入試事前講習会を行います!総合型選抜入試に向けたエントリー課題や面接などの取り組みについてお話します。ぜひご参加ください。

8月6日(日)のオープンキャンパスは?

体験授業A:栄養教諭の資格を取得して子どもの健康について考えよう 11:00~

「栄養教諭ってどこでどんな仕事をするの?」

栄養教諭の仕事場は、小中学校です。子どもたちが将来、健康に生きていくために小中学生の時期にはどのような食生活を送ったらよいかを教え、自分の健康管理が出来る子どもを育てるのが栄養教諭です。

今回は、栄養教諭の具体的な仕事内容について詳しくお話します。また栄養教諭の資格を取るために大学で学ぶことについてお話します。

「栄養教諭を目指している学生のインターンシップについて」

栄養教諭を目指している学生が地元(長野県)に帰り自分が卒業した中学校へ長期のインターンシップに行きました。

そこで実際の栄養教諭の仕事を学んできました。

学生自らがインターンシップで日々学んだことをお話します。

栄養教諭を目指している方にはきっと役立つことと思います。またそうでない方は栄養教諭になりたいという気持ちが強くなることでしょう。

体験授業B:食品の色素のいろいろ 色素の性質を調べてみよう 11:00~

色鮮やかな野菜や果物は、食卓に彩りを添えます。これは、野菜や果物が自らつくる色素によるものです。

色素には、化学的性質の違いから、クロロフィル、カロテノイド、フラボノイド、アントシアニン、ベタレインなどがあります。同じような色の野菜や果物であっても、異なる性質の色素であることもあります。例えば、トマトの赤色はカロテノイドのリコペンですが、ブドウの皮の赤紫色はアントシアニンです。色素の性質が異なると、調理や加工の際の扱い方も変わり、適切な処理をしないと、見た目の色が変化してしまうこともあります。

この模擬授業では、野菜からアントシアニンの色素を抽出し、アントシアニンの色の変化の様子やその仕組みについて観察します。

これらの野菜にはどんな色素が含まれている?

午後:総合型選抜入試事前講習会 13:30~

午後は、総合型選抜入試事前講習会を行います!総合型選抜入試に向けたエントリー課題や面接などの取り組みについてお話します。ぜひご参加ください。

7月30日(日)のオープンキャンパスは?

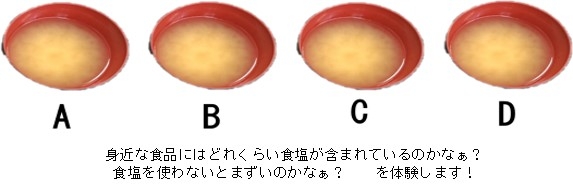

体験授業A 適塩ってなんだ? ~うす味でも美味しい食事~ 11:00~

国民病ともいわれる高血圧ですが、最新の調査では男性の4人に1人、女性の6人に1人が高血圧であるとされています。高血圧になるまでに長年の生活習慣が関与しています。塩辛いものをたまたま食べて高血圧にはなりません。日頃の生活習慣の積み重ねです。

では高血圧にならないために、うす味にしたほうが良いことはなんとなくわかるんだけど、何をどうしたら良いのでしょう。

次回の体験授業では「なぜ?」を血圧が上がるメカニズムから解説し、「どうやって?」を簡単にできる工夫から学び、今から気を付けられる高血圧予防について、大学の「臨床栄養学」で学ぶ内容の一部を体験します。

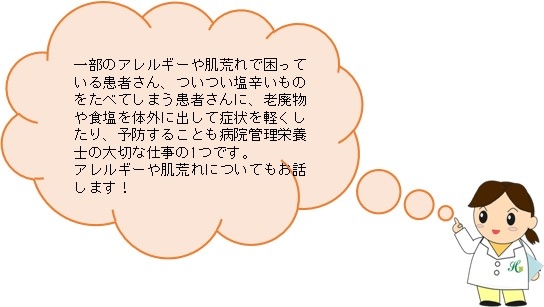

制限されて悲しい思いをしている患者さんや食欲がない患者さんに、食べて元気になってもらう栄養ケアは、病院管理栄養士にしかできない大切な仕事の1つです。

「臨床栄養学」という科目で学ぶ「何のために?なに?をどうする?」を、具体的にメニューを見ながら解説します。

来て、見て、病院管理栄養士の仕事を覗いてみましょう!

体験授業B 食品を分解する消化酵素 ~デンプンが細かく分解されていく様子を時間を追って観察しよう!~ 11:00~

皆さんが食べたものを消化・吸収するためには、「酵素」が働くことがカギとなります。たとえば、「白米を口に入れてよく噛むと甘くなる」という経験はしたことありますね。これは酵素による働きです。また、「お肉をパイナップルにつけておくと柔らかくなる」というのも酵素の働きによるものです。今回の体験授業では、デンプンが酵素によって実際に分解されていく様子を、時間を追って観察します。観察には、皆さんも小学校で経験したことのあるヨウ素デンプン反応を使います。ただ、今回はデンプンの分解に伴って、色が順番に変わっていく様子を観察します。体内で栄養素が分解されていく様子を色の変化で実感できますよ。

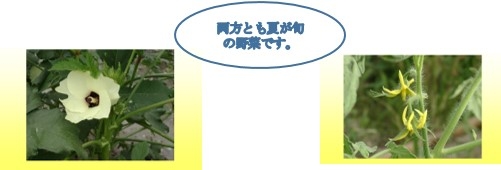

ミニイベント 野菜について知ろう 10:00~11:00

夏、太陽の日差しを受けた色鮮やかな野菜を・・・

いよいよ夏本番です。太陽の日差しをいっぱいに浴びて、真っ赤なトマトや紫色も鮮やかななす、緑のきゅうりなど美味しい野菜が沢山あります。そんな野菜にも花が咲きます。

花を見てどんな野菜になるのか・・・分かりますか。花の写真をみて、野菜を答えてください。

クイズの後は、「一日に必要な野菜の種類と量」について健康栄養学科の学生が、話をさせてたいだきます。

野菜がもっている栄養の力を食べて、暑い夏を元気に過ごしましょう。

午後:総合型選抜入試事前講習会 13:30~

午後は、総合型選抜入試事前講習会を行います!総合型選抜入試に向けたエントリー課題や面接などの取り組みについてお話します。ぜひご参加ください。

7月17日(月・祝)のオープンキャンパスは?

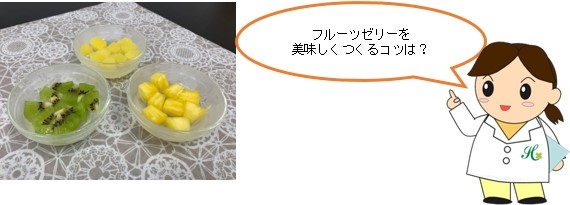

体験授業A 食品を科学する ~寒天、ゼラチンの違いを知ろう!~ 11:00~

フルーツゼリーは好きですか?ゼリーを作る際に使用されている凝固材料としてゼラチンと寒天があります。この2つは、使用濃度や溶解、凝固温度等が異なります。また、同じ凝固材料を使用しても食品中の成分、使用する食材によってもゼリーの特性が大きく変化します。

体験授業では、キウイフルーツゼリーとパイナップルゼリーつくり、ゲル化剤の異なるゼリーの物性の比較、添加材料の違いによるゼリーの凝固に及ぼす影響を学びます。

体験授業B 食品の安全は手洗いから ~手洗いの科学~ 11:00~

食品の安全を守るためには、手洗いが基本です。では、なぜ手洗いが必要なのでしょう。

まず、この地球は微生物の世界であること、そのため手は微生物で常に汚染されていることをお話しします。その上で、正しい手洗い方法である「5ステップ6か所洗い」を学びます。

また、簡単な方法を用いて皆さんの手洗いの良否を判定します。

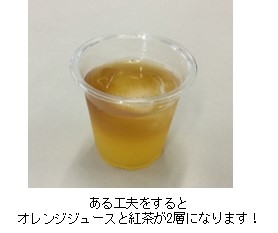

ミニイベント 2層ジュースを作ろう! 10:00~11:00

紅茶とオレンジジュースを一緒にいれると混ざってしまいますが、ある工夫をすると綺麗な2層に分かれます!どんな工夫でしょうか?

紅茶とオレンジジュースのきれいな2層ジュースを作ってみませんか?

午後:総合型選抜入試事前講習会 13:30~

午後は、総合型選抜入試事前講習会を行います!総合型選抜入試に向けたエントリー課題や面接などの取り組みについてお話します。ぜひご参加ください。