オープンキャンパス

6月26日のオープンキャンパスは?

体験授業A 臨床栄養学ってなに?患者さんの『食べられない』を『食べられる』にする病院管理栄養士

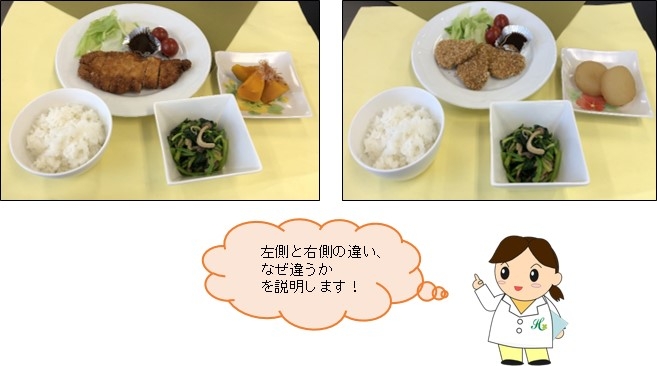

「食べる」ことは生きていく上でとても大切なことです。私たちは食べたいと思えば何でも食べられます。でも病院には、食べたくても食べられない患者さんが多くいます。

病気で食べられなくなると病気を治す力がおち、病気がひどくなってしまいます。また食欲はあるけど、制限されて悲しい思いをしている患者さんもいます。

次回の体験授業では、「なにを制限されているのか?」や、制限されていても「満足できる食事療法」の進め方など大学の「臨床栄養学」で学ぶ内容の一部を体験します。

食べたいのに制限されて悲しい思いをしている患者さんに、ストレスなく食べて元気になってもらう工夫は、管理栄養士に求められる大切な仕事の1つです。

「臨床栄養学」という科目で学ぶ「何のために?なに?をどうする?」を、具体的にメニューを見ながら解説します。

体験授業B ビタミンを自分の目で確かめよう!

皆さん5大栄養素といわれれば、5つ答えられますね。炭水化物、脂質、たんぱく質、ビタミン、ミネラル。これらの働きは?と聞かれたら、炭水化物や脂質はエネルギー源、たんぱく質は主に体を作る材料、ではビタミンは??

ビタミンについて、名前は知っていても体の中で何をしているか、どうして摂取しなくてはならないのか、よく知らない人が多いと思います。しかしとても大切な物質なのです。炭水化物や脂質、たんぱく質が体の中で消化され、吸収され、利用されるためにはビタミンの助けが必要なのです。

そこで今回は食品からビタミンを抽出し、ビタミンの存在を確認します。またビタミンの特徴を利用して、観察も行います。 新たな発見!につながるかもしれませんよ。

ミニイベント 家でもできる簡単エクササイズをやってみよう

体験授業の前にミニイベントに参加してみませんか?今回のミニイベントでは家でも簡単にできる運動を紹介します!

6月12日のオープンキャンパスは?

体験授業A 食品を科学する ~鶏卵のひみつを知ろう!~

身近な食材のひとつ「鶏卵」。みなさんの家の冷蔵庫にも入っていますね。卵料理といえば、何を想像しますか?

卵には、熱で固まる性質(熱凝固性)、泡立つ性質(起泡性)、水と油を混ぜ合わせる性質(乳化性)など、多様な調理特性があります。今回のオープンキャンパスでは、卵の調理特性について詳しくお話します。また、熱凝固性について、実際に数種類のプリンを比較しながら理解してみたいと思います。

体験授業B 病変ってどうなっているんだろう? ~病気で組織も変化する~

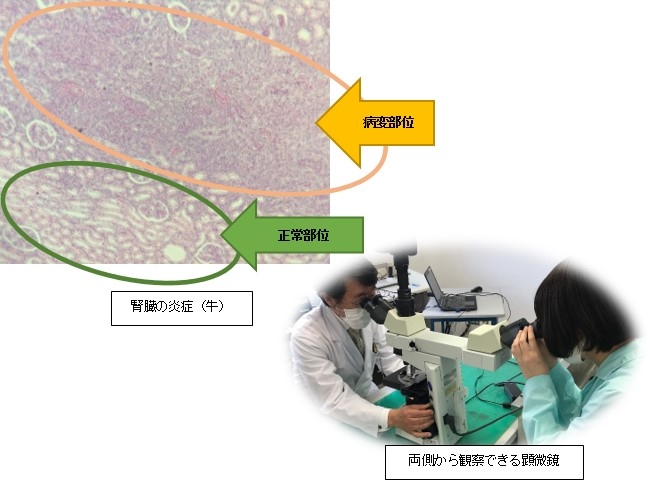

顕微鏡体験授業では顕微鏡の正しい使い方が学べます。

例えば炎症です。炎症というと赤くなって腫れたり、痛かったり、熱くなったりをイメージしますが、体の中ではどんな変化が起こっているのか見てみたくありませんか?その変化を牛や豚やニワトリなどの動物の組織を顕微鏡で観察することにより、「どんな変化が起こっているか」というミクロの世界の変化を、正常な組織と比較して実感してもらいます。

2人で両側から観察できる、ティーチングヘッド付きの顕微鏡で分かりやすく説明します。

5月22日のオープンキャンパスは?

体験授業 手洗いは、なぜ新型コロナウイルスに有効なのか - ウイルス学入門 -

新型コロナウイルス感染症の流行がおさまりません。皆さんは新型コロナウイルスに感染しないために、外出時にはマスクをして、さらにアルコール消毒や手洗いを励行していることでしょう。

体験授業では、ウイルスとは何か、どんな大きさで、どのように増殖するのか、また手洗いやアルコール消毒が新型コロナウイルスに有効な理由について科学的な観点からお話しします。また、実際に手洗いを行い、正しい手洗いの方法を学びます。

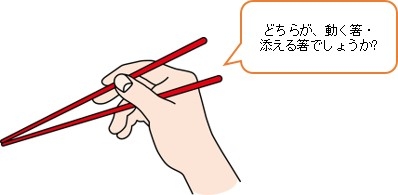

ミニイベント お箸名人になりましょう! お箸美人...箸の使い方が綺麗な女性は素敵!

食事をする時にお箸を使用しますが、どんな持ち方をしているか確かめたことありますか。お箸は、食事をする時に便利な道具のひとつで、はさむ・割る・分けるなど色々な使い方ができます。

オープンキャンパスで、お箸の持ち方をチェックしてみませんか。

そして「豆つかみ」に挑戦してください。オープンキャンパスでは、「お箸」について健康栄養学科の学生が、話をさせていただきます。

4月24日のオープンキャンパスは?

体験授業A 栄養教諭ってどんな仕事?

小学校や中学校の時にいた給食の先生は『栄養教諭』という栄養の先生です。小中学校時代の学校給食を思い出してもらいながら栄養教諭の仕事内容について詳しくお話します。

体験授業B 食品のおいしさにも影響?食品の色の変化を観察しよう

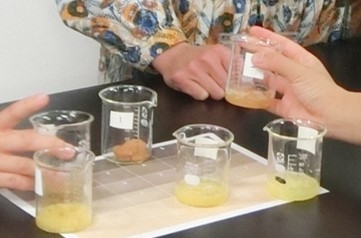

切ったリンゴをしばらくそのまま放置しておくと、切り口が茶色に変色し、見た目が損なわれてしまいます。これは酵素が関わる反応であるため、酵素の性質を理解すれば変色を抑えることもできます。実際に、調理の段階で食品の色が損なわれないように、調理法や加工法を工夫したりします。変色を抑える方法にはいくつかあり、どの方法が最も効果的なのか、色の変化の様子を観察します。

ミニイベント クイズ スティックシュガー何本分?

誰もが知っているあの商品の糖類の含有量をあててみよう!どれくらいのステックシュガーが含まれているかな?

3月26日のオープンキャンパスは?

体験授業 健康のことをもっと考えよう

地域住民の栄養・食生活改善のために働く行政栄養士の仕事について、理解を深めます。さらに、健康の大切さについて、ゲームをしながら小グループで話し合いをします。「古今東西ゲーム」で、先輩学生と一緒に、健康について楽しみながら考えましょう!皆様のお越しをお待ちしております!