ゼミ研究・活動

「小麦・卵・乳を含まない春の米粉パンランチ」を提供しました♪

健康栄養学科4年生が3月23日オープンキャンパスで、来場者に「小麦・卵・乳を含まない春の米粉パンランチ」を提供しました。外は雨で寒い冬の天候ではありましたが、待ち遠しい春をイメージし、桜色の米粉パンを作成しました。米粉パンのレシピは歴代の大場研究室の先輩方が試行錯誤したものです。

米粉パン作成動画 ⇒https://youtu.be/zVAUWwH8N4w

本年度は、特に粉(米粉・コーンスターチ)の温度を冷たくし、低温から発酵させる方法にトライしたところ、本番ではきめの細かい米粉パンを焼くことができました。

喫食者の方には、食感がもっちりとして大変美味しかったと評価をいただきました。さらに美味しいパンが提供できるよう、「生地の温度が米粉パンの物性に与える影響」について研究し、8月のオープンキャンパスでより美味しいパンが提供できるように頑張ります。(大場研究室)

令和5年度 卒業論文発表会

10月29日に卒業研究発表会を行いました。

研究内容は、栄養指導に関する活動や食品分析に関わる実験まで多岐にわたっており、どの演者からも自分達の成果を一生懸命伝えたい、という様子を見ることができました。

先生方から以下のご講評を頂きました。

・今年の夏は「暑い」の一言でした。そんな中、それぞれの研究目的に向かって黙々と頑張っていたことが感じられました。辛いことも多かった卒研ですが、社会人になった時に生かされていくと信じています。

・研究や活動は本来楽しいものです。皆さんが卒業研究に興味を持って取り組めたのなら、きっとその過程を通じて大きなものを得ているはずです。

・限られた期間での卒業研究は大変だったと思います。自分で課題を見つけ、方途を考えることは大変ですが、1つ1つ解決できた達成感を得ることができたのではないでしょうか。自信という「栄養」になったと思います。

先生方からの温かい言葉を胸に、残りの学生生活、そして国試に向けて頑張って欲しいと思います。

管理栄養士へのステップ ~4年生 清水研究室 卒業研究~

|

清水研究室では、食品のおいしさや出来上がりの評価について研究をしています。 「わさびの味」の分析も始めました。「わさびにおいしさがあるの?」と、疑問に思われるかもしれませんが、実は"ツーンとして辛い"だけじゃないんです。皆さんが普段食べているチューブわさびにはわさびとは全く違う植物のホースラデッシュ由来の辛味成分が含まれており、そのせいでとても辛味が強くなっています。すりおろしたわさびはただ辛いだけでなく、香り、甘み、うまみ、粘りなど、複雑な味わいがあり、和食において唯一無二の名脇役の地位を確立しました。ところが今、若者のわさび離れがすすんでいます。日本の伝統的な食文化をつないでゆくために、奥深いわさびのおいしさを分析し、普及活動に役立てたいと考えています。(清水研究室) |

|

管理栄養士へのステップ ~4年生 伊佐研究室 卒業研究~

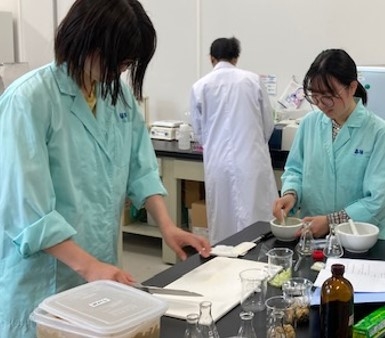

伊佐研究室では、栄養生理を基本に、栄養素の代謝や栄養素自体の特性を調べる研究をしています。本年度は、昨年度からの継続で動物を使用したミネラル代謝測定と、発酵食品中のビタミン含量の変化を調べる実験を行っています。

動物を使用したミネラル代謝測定では、タンパク質の種類を変えた飼料を作成して、動物に摂食させ、排泄されるミネラルの量を比較します。ミネラルはカルシウムに注目しています。

発酵食品中のビタミン含量の変化を調べる実験では、発酵食品として漬物をターゲットにしています。野菜はそのまま食べるよりも漬物にすると、微生物の働きによってビタミンの含量が増加します。そのビタミンの増加が野菜の種類や漬物の種類などによってどのように変わるのか、比較しています。今年度は昨年度から新たに野菜の種類を増やしています。どのような結果になるのか、楽しみです。 (伊佐研究室)

管理栄養士へのステップ ~4年生 大場研究室 卒業研究~

小麦・卵・乳を含まないオープンキャンパスランチ提供 2023 ~卒業研究~

本年度も「小麦・卵・乳アレルギーがある児童も皆と同じ給食が食べられる機会を増やすことができないか?」という視点から、小麦・卵・乳を含まないレシピを検討し、オープンキャンパスでランチ提供を行いました。

4月23日は、春野菜を使った米粉パンランチを提供しました。昨年度の研究結果より、粉重量に対して20%コーンスターチを添加した米粉パンを提供しました。また、春らしく、白とピンク色2層の米粉パンを作成しました。お弁当を見栄え良く仕上げることができました。また、米粉パンの硬さは生地の発酵具合に左右されると気づいたため、8月に向けて発酵度の違いによる物性測定、官能評価を行うこととしました。

6月11日は、嫌われものの野菜たちをピックアップして、嫌われる要因を軽減したレシピを検討しました。人参は、細かく切り「にんじんご飯」にすることで匂いを軽減しました。また、なすは、塩をまぶしてしばらく置き、水分をふき取りえぐみを少なくし、油で揚げ、旨味と強いツナと砂糖醤油で揚げびたしにしました。「嫌いだったが、美味しく食べられた」という声があり、好評でした。

7月17日は、生おからをオーブンで乾燥させたおからパン粉をつかった「鰺のカレーおからパン粉焼き」と卵を使わない「千草焼き風」を提供しました。おからパン粉は、普通のパン粉より含油率が高いことから、スチコンを使った焼きメニューとしました。また、千草焼き風は豆腐の種類や水切り具合を工夫し、卵の食感に近くなるよう仕上げました。「卵が入っていないと知り驚いた」という意見もありました。

8月6日は、4月から検討し、学内の官能評価で好まれた発酵度の米粉パンを提供しました。しかし、当日は気温が高いこともあり、予想より早く発酵したためか上手く焼けなかったパンもありました。発酵具合を上手くコントロールできる方法をさらに検討していきたいと考えます。

毎回、少量の試作と大量調理では違いがあり、思うように仕上がらないことが多々あります。毎度お弁当が無事提供できるまでハラハラ・ドキドキしながら調理しています。学生が臨機応変に対応する力や改善案を立て実行できる力を身に着けて社会へ飛び立って欲しいと考えます。弁当提供を行う中でP(計画)D(実行)C(評価)A(改善)サイクルを回しながら、学生は大きく成長しています。(大場研究室)