ゼミ研究・活動

第1回『健康寿命を延ばす食教室』を開催!

「健康寿命を延ばす」をテーマに第1回食教室を6月27日(木)に開催しました。山県市は食塩を摂り過ぎている人の割合が多いため、美味しく高血圧予防をすることを目的としています。私たちがまず目を付けたのは、全国的にも広がっている外食産業・中食(お惣菜)などの食品事業者の多様化についてでした。

まず、一日の食塩摂取量を男性8g、女性7gを基本に考えることを伝え、皆さんがよく利用する揚げ物などの「お惣菜」や「定食」などの食塩量を例に挙げて説明しました。その中で、ソースや醤油を使う際は小皿に適量分出して「つけ食べ」をすることで過剰な食塩摂取を減らすことが出来るなどの調味料の使い方の説明や、提供されたものの中で「漬物は食べない」「汁物は汁を最後まで飲み干さずに半分残す」などの減塩方法を紹介しました。今回の献立のポイントは、だしや香辛料を利用したものを多く取り入れました。鮭のマヨネーズ焼きには「粗挽き胡椒」をたっぷりと使用したり、「切干大根」は水ではなくだしで戻したりしました。参加者の方からは、「だしを上手く活用していて美味しく食べられた」「自分でもだしを取って作ってみたくなった」という意見をいただき、少しでも美味しく適塩する方法を皆さんに伝えられたのではないかと思います。

第2回は、親子教室を開催します。第1回目でのアドバイスや改善点を活かして、より良い食教室にしたいと思います。(藤田研究室 山崎・吉田)

令和元年からだ改善プロジェクト 開始!

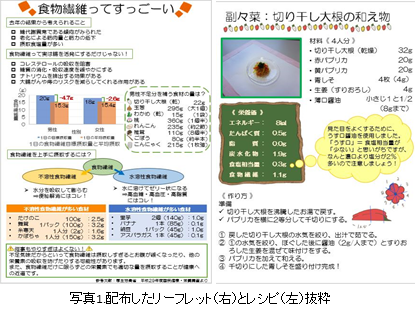

私は、美濃市保健センターの協力を得て、美濃市健康年齢向上モニター事業「令和元年からだ改善プロジェクト」での食事指導や栄養教室を実施しています。第1回目は、食物繊維に注目した料理を考案しました。配布用のリーフレットやレシピは、写真やイラストを多く取り入れ、どのようにしたら参加者の方に健康を意識してもらえるか、調理の工夫や適切な量を認識してもらえるか、ということに気を付けました。

今回の料理は、料理旅館いずみ荘様に作っていただきました。自分で考えたレシピを分かりやすく伝えることが想像以上に難しく、適切に伝わっているのか不安でしたが、目標としている範囲の食塩濃度であり安心しました。また、見た目よく盛り付けされていたり、お皿と料理の色合いのバランスなどが考えられていたりして盛り付け方の工夫を学ぶことができました。参加者の方からは、「食事に対する意識が強くなってきた。」「いかに自分が食べすぎているのか分かり、勉強になった。」「年代別の食事について教えて欲しい。」等の意見も得られ、次回のセミナー内容に追加したいと思いました。次回は、もっと参加者の方に的確なアドバイスができるようになりたいと考えています。

最後になりましたが料理提供にご協力いただきました料理旅館いずみ荘関係者の皆様に感謝いたします。(笠井研究室 今井 茜)

お母さんたちと一緒に手作りおやつを作ります!

片桐(幸)研究室では、「子どものおやつ」をテーマに食育活動をします。おやつは、食事の一部として捉えて与えることが重要です。しかし、市販のお菓子は、甘さ、塩分、カロリーも高くなります。そこで、お母さま方に手作りおやつに関心を持ってもらうために、今年度も北東部コミュニティセンターで行われている親子教室に出向き「手作りおやつ教室」を開催します。

この教室では、手作りのおやつを作ることがほとんどないというお母さまと一緒に、家にある食材で簡単にできる手作りおやつを提案し、調理実習を行います。現在、おやき、グミ、蒸しパンなど考案中です。

毎月、親子教室にスタッフとしても参加し、お母さま、子ども達、スタッフの方々との交流を大切にしています。子ども達の成長の速さにびっくりしています。(片桐(幸)研究室)

小麦・卵・乳を含まないお弁当をオープンキャンパスで提供

大場研究室では、昨年から小麦・卵・乳を含まないお弁当をオープンキャンパスで提供しています。オープンキャンパスでは、高校生や保護者の方に提供するため、3年生までの授業で行った学内の人への給食提供とはまた違った完成度が求められます。4月から本番までに多くの試作・検討を重ねました。

昨年は小麦を含むパン粉の代わりに生おからをオーブンで乾燥させた「おからパン粉」を使った「牛肉じゃがコロッケ」を提供しました。しかし、コロッケの種を作り衣を付けて揚げるため、手間がかかり過ぎる点が課題でした。

そこで、今年度は、「アジの香草パン粉焼き風」に「おからパン粉」を使用しました。本番直前まで衣の配合割合や塩分、焼く前にかけるオイルの量を検討しました。その結果、本番はとてもサクサクと食感のよい仕上がりとなり、高校生や保護者の方からも高評価をいただきました。

「おからパン粉」は、栄養面では通常のパン粉より生活習慣病予防につながる食物繊維の摂取量が増えるメリットがあり、さらにエコな視点では日持ちがしない生おからの有効利用(食品ロスの削減)にもつながるのではないかと考えています。

今後も食物アレルギーの有無に関わらず皆一緒に食べることができる給食メニューの開発をすすめていく予定です。(大場研究室)

地域素材を活用した商品の考案♪

道の駅美濃にわか茶屋と連携し、地域素材を活用した商品開発や栄養教室(健幸はつらつセミナー)の開催に取り組んでいます。

商品開発をテーマとしている私たちは、道の駅では、どのような商品が売れているのか。どのような利用者がいるのか。等お話を伺ってきました。価格や見た目といった購入者側だけではなく、手間といった製造側の意見も考慮しながら検討する大切さを改めて実感しました。今後は、地域素材を活用した商品が提案できるよう試作を繰り返していきたいと思っています。(笠井研究室)