ゼミ研究・活動

実は、これで十分なんです!

令和元年からだ改善プロジェクト第2回目を実施しました。今回は、美濃市中央公民館の調理室にて、栄養指導と料理教室を行いました。前回のアンケート結果から、「調味料を計量している人が少ない。」ということが分かったので、家庭で料理する際、計量を意識していただけるよう計量スプーンの説明をすると同時に、計量した調味料を準備し、手に取って確認していただきました。

実際に調味料を手にした参加者の方からは、「これだけなの。」「え、少なすぎる。」など驚きの声がありました。また、醤油を量りながら、「かなり多く醤油を使っているわ。摂りすぎだね。」「目分量で味付けしていたから、気を付けないといけないね。」などの声もあり、現状を実感していただくことの大切さを改めて実感しました。

計算し、計量しながら何度も試作を繰り返すことは大変でしたが、試食した参加者の方から「素材の味が楽しめる味付けで美味しかった。」「お家でも作ってみたい。」と言っていただくことができ、これが栄養士の魅力のひとつかなと思いました。

次回は大学での開催となります。今回の反省を生かし、参加者の方のからだ改善への行動につながるよう計画したいと思います。(笠井研究室 筑地麻惟)

『健康寿命を延ばす食教室』を開催しています

藤田研究室では、山県市と連携し、健康寿命を延ばすための食教室を開催しています。山県市は、高血圧の方の割合が高いので高血圧予防を目的としています。まず皆さんが良く食べられるラーメンや揚げ物、焼き魚定食などの外食に注目し、それぞれの食塩量を参考に、無理なくできる適塩を推奨し、これからの食生活を改善することで高血圧予防につなげていただきたいと考えています。この活動で食生活を楽しめるような適塩食を提案し、健康をサポートしたいです。

また、料理教室を通して「相手に寄り添った考え方」「伝える力」「コミュニケーション能力」を身に付け、1人でも多くの人が健康的な生活を送れるように、食と栄養に関する正しい知識を発信できる管理栄養士を目指しています。

このほか、食事療法に関する研究もしています。(藤田研究室 山崎 琴音、吉田 奈々)

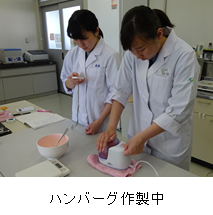

おいしいハンバーグをつくるには? ハンバーグの形から調べる

清水研究室では、調理条件の違いがハンバーグの形状に与える影響を調べています。

皆さんは、おいしいハンバーグというとどんなハンバーグを想像しますか?

肉汁たっぷり?柔らかさ?ふっくらとした見た目?適度な焦げ色?

ハンバーグの味や形は、調理方法で様々に変化します。そこで今年度は、ハンバーグに入れる材料の違いや肉の成分の違いから、ハンバーグの形の変化について調べています。条件を変えるとハンバーグの形が様々に変化するので実験するたびにいろんな発見をしています。(清水研究室)

実験は試行錯誤の繰り返し。失敗してもヘコみません!!

伊佐研究室では、調理済み食品や加工食品中のビタミン含量の測定方法を検討しています。このテーマは昨年度からの継続ですが、昨年度の問題点を解決するために、現在どのような方法で測定するのが良いか、試行錯誤しています。

食品中のビタミン測定法は、微生物を用いたバイオアッセイ法が一般的です。この方法は少しの測定操作の違いが実験誤差につながるため、毎回の測定精度が問われますが、何度も繰り返し練習し、現在では誤差範囲が少なく測定できるようになりました。

現在は、調理済みの食品を処理して、ビタミンの測定を進めています。昨年度の問題点が少しでも改善できるように、日々邁進しています。(伊佐研究室)

美味しさを科学する-飛騨牛・地域特産品と共に-

岐阜県といえば「飛騨牛」です。

私たちの研究室では、岐阜県畜産研究所との官学連携で、牛肉の官能評価を実施しています。

牛肉の美味しさは、外観、旨味、食感、香りから構成されており、これらの要素は、肉の色・アミノ酸・脂肪交雑(霜降り)・脂肪酸などであり、これまでに、「牛肉の食味とオレイン酸含量」「牛肉の食味とパルミトレイン酸含量」などについて研究してきました。

さらに、「牛肉の食味と肉の色」の関係などについても調べて行くこととしています。

また、6次産業化へも目を向け、カルシウムやビタミンCが豊富な「つるむらさき」で、6次産業を実践している地域の方とも一緒にその利用方法について研究していく予定です。(髙田研究室)