ゼミ研究・活動

管理栄養士へのステップ ~卒業研究の取り組み~

先生方は、栄養に関するテーマについてそれぞれ研究をされています。4年生になると研究室に配属され、4年生はその先生方の"研究室"で、実験や調査などの卒業研究を行ったり、さらには国家試験の勉強を行ったりしていきます。今回は、4年生の卒業研究の取り組みを紹介します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

髙田研究室では味覚に関連する研究と生理学に関する研究を主体に実施しています。

先ず、岐阜県といえば「飛騨牛」です。私たちの研究室では、岐阜県畜産研究所との官学連携で、牛肉の官能評価を実施しています。今年はロースばかりでなく、モモ肉の美味しさも研究しました。

また、昨年度からは地域の6次産業化に関係した、つるむらさきの飲料化に向けた研究もしています。

基礎的研究も実施しています。今年は、飲料の色と味の関係、5味試験の結果と試験環境の色の関連などを調べる研究を実施しました。

さらに、牛や馬の赤血球が、時間や温度によりどのような変化をするかといった生理学の基本中の基本となる研究も行いました。

今後も、味覚を主体に、地域の畜産や6次産業と結びついた研究を行っていきます。(髙田研究室)

卒業研究発表会を開催しました

10月18日(日)に卒業研究発表会を行いました。健康栄養学科は、2月に管理栄養士国家試験があるため、毎年、卒業研究の発表会を10月に行っています。発表会終了後からは、国家試験に向けて集中的な勉強です。

今年は、新型コロナウイルスの感染拡大のため、5月末まで大学が閉鎖された中での卒業研究でした。わずか4カ月という非常に短い時間の中で、研究や調査、実践活動を進めました。発表する4年生は、黒いスーツに身を包み緊張のおももちで発表に臨んでいました。

〇 沖縄県のお年寄りへwebインタビューを行い、昔の食事と今の食事の違いを明らかにし、食生活の改善を提案する「沖縄県の平均寿命の延伸に向けた取り組み」に関する研究(実は、本学には沖縄県出身の学生さんがたくさんいます)。

〇 小麦アレルギーの人たちに向けたパン粉を使用しない「おからハンバーグの開発」に関する研究

〇 美濃市と協力し、「地域食材を活用した和菓子の考案」に関する研究

など、栄養学や調理学を基本にしたユニークな内容の研究がたくさん発表されました。

研究や実践活動には、豊かな発想力、周到な計画力、失敗にめげない忍耐力、結果に対する深い洞察力、共同研究者とのゆるぎないチームワーク力など、総合的な力が必要になります。この4カ月間の努力は、きっとこれらの力を身に着ける絶好の機会だったのだろうと思います。4年生の皆さん、お疲れさまでした!

ハンバーグをおいしく保つには? ~卒業研究の取り組み~

清水研究室では、ハンバーグをおいしく保つ方法を研究しています。ハンバーグを加熱や保存すると、ハンバーグに含まれる脂質(脂)が、においや味に悪い影響を与えることがあります。

今年度は、実験を通じて、調味料の効果により保存可能かどうか検討しています。実験が予想通りに進まないこともありますが、おいしくハンバーグを保つために様々な改善を目指していきます。(清水研究室)

卒業研究の活動の取り組みは岐阜女子大学健康栄養学科のInstagram(@gwu_kenkoeiyo)にもアップしています。ぜひInstagramもご覧ください。

若い人の骨量は大丈夫? ~卒業研究の取り組み~

平成30年の「国民健康・栄養調査」の結果では、骨をつくるのに必要なカルシウムの一人1日当たりの摂取量は推奨量(一人1日当たり661mg)に達していません。特に20代の女性は1日当たりの平均が384mgと一番低い状況にあります。骨をつくるのに必要な女性の骨量は10代後半から20代前半でピークに達します。

そこで、片桐研究室では、昨年度に引き続き本学4年生の学生さんの骨年齢を測定し、骨を作るのに必要なカルシウムや栄養素がしっかり取れているのかどうか、食生活や生活・運動習慣などとの関連を検討しています。

沖縄の健康寿命延伸を目指して ~卒業研究~

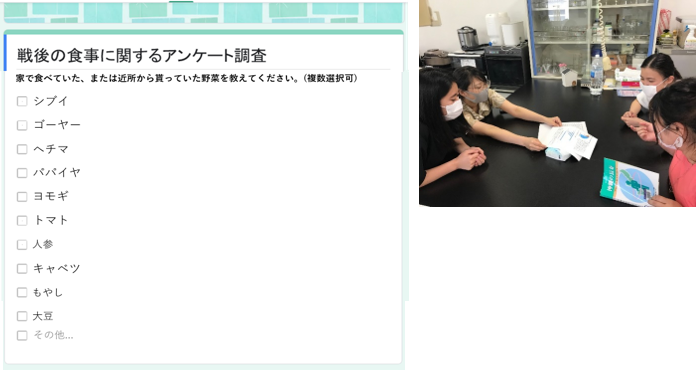

藤田研究室では、昨年に続き、「沖縄の健康寿命の延伸」をテーマに卒業研究活動を行っています。今年は高齢者を対象に「終戦後、沖縄の人たちは何を食べていたのか」を調査しています。

新型コロナウイルス感染症が流行している為、沖縄に行き現地調査を行うことはできませんでしたが、特別養護老人ホームの利用者様、介護職員の方々にご協力をいただき、アンケート調査を行いました。回答内容で、聞いたことのない食材や料理名が記載されており、文献を調べても情報が少ないこともあります。特に島野菜については、ンジャナ、ンスナバー、イチビ、ニンブトゥカー等、沖縄県出身の私達でも知らない食材があり、使い方もわかりません。

アンケート調査から更に聞きたい事をまとめて、次は遠隔で高齢者の方に聞き取り調査を行う予定です。

終戦から75年が経ち、戦争を知る世代が減少している中で戦後の食事や生活について高齢者から聞く事はとても貴重な機会だと思います。過去の食事についてしっかり聞き、現代で取り入れられる「ヌチグスイ」を考案していけるように頑張ります。(藤田研究室 沖縄調査グループ)