ゼミ研究・活動

管理栄養士へのステップ ~4年生 卒業研究 臼井研究室~

卒業研究の楽しみ

臼井研究室では、今、四つの卒業研究が進行しています。ここでは、そのうちの一つである「調理器具類の洗浄と消毒の除菌効果の比較の研究」について紹介します。

私たちは、調理器具-例えばまな板を使い終わった後、中性洗剤で洗浄しその上で台所用の消毒剤を使って消毒します。では、細菌の除去という面では「洗浄」と「消毒」のどちらの方が効果的なのでしょうか。どちらだと思いますか?

授業の中で質問すると、ほとんどの学生が「消毒」と答えます。「消毒」に対する絶大な信頼があるのだと思います。

以前の研究で、まな板を使って「洗浄」の方が「消毒」よりはるかに大きい除菌効果を示すことを明らかにしました。その時は、ひき肉を使ってまな板を汚染させたため、ひき肉の脂質で消毒剤が浸透しなかったのではないかという疑問が残りました。

そこで、今回はタンパク質汚れ、炭水化物汚れではどうかという研究を行っています。

現時点での結果では、どうやらタンパク質汚れや炭水化物汚れでは洗浄と消毒の効果はほぼ同じのようです。やはり、脂質汚れでは脂質に消毒剤がはじかれ、浸透しなかったようです。

ところで、この実験では、タンパク質汚れや炭水化物汚れをどのようにつくるのかで、試行錯誤を繰り返しました。いろいろ試したのですが、なかなか適当なものが見つからなくてうまくいきませんでした。結局、タンパク質汚れは卵白、炭水化物汚れは水溶き片栗粉を使い、どちらも加熱・冷却したのち細菌で汚染することにしました。

卒業研究は、授業としての実験や実習とは異なり、どのような方法で研究を行うのかをまず検討しなければなりません。いろいろ予備実験を行いますが、失敗の連続と言ってもいい状態が続きます。ああでもない、こうでもないと話しあい、その失敗を乗り越え研究方法を確立します。研究方法が決まれば、それはもう90%ぐらい研究が終了したと同然です。

研究に失敗はつきものです。でも、それを乗り越えることができたとき、学生の皆さんと一緒に喜びをわかちあうことができます。「できた!」と。

ところで汚れは、現実には、タンパク質汚れ、炭水化物汚れ、脂質汚れと分類できるわけではありません。タンパク質や炭水化物、脂質が交じり合っているのが普通です。ということは、「消毒」に頼りすぎるのではなく、いつでも「洗浄」をしっかりした後、「消毒」することが大切だということです。(臼井研究室)

管理栄養士へのステップ ~4年生 卒業研究 大場研究室~

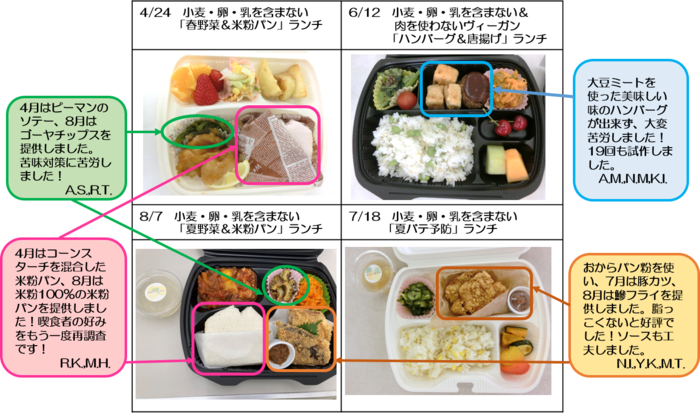

小麦・卵・乳を含まないオープンキャンパスランチ提供 2022 ~卒業研究~

本年度も「小麦・卵・乳アレルギーがある児童も皆と同じ給食が食べられる機会を増やすことができないか?」という視点から、小麦・卵・乳を含まないレシピを検討し、オープンキャンパスでランチ提供を行いました。

4月24日は、ピーマンの苦味を軽減する工夫をしたソテーを照り焼きチキンと一緒に挟んだ米粉パンサンドを提供しました。米粉パンはほんのりピンクに染め、桜色にしました。表面が硬すぎず、柔らかすぎないパンを提供することができました。

6月12日は、昨年に引き続き、ヴィーガン食を提供しました。昨年度の学生が作った高野豆腐で作った唐揚げを改良したものと、本年度は新たに大豆ミートをつかったハンバーグに挑戦しました。大豆ミート独特の大豆臭との闘いに挫折しそうになりましたが、手間暇かけて何とか提供できる美味しいハンバーグが完成しました。

7月18日、8月7日は、生おからをオーブンで乾燥させたおからパン粉をつかった「豚カツ」と「鰺フライ」を提供しました。普通のパン粉のようにサクサクとした衣となりました。普通のパン粉をつかった揚げ物より脂っこくないという評価もありました。

8月9日は、苦くて苦手な人が多い、ゴーヤを使ったゴーヤチップスを提供しました。苦味の脂溶性成分、水溶性成分がより流出するような調理法を検討しました。賛否両論色々なご意見を頂戴しましたので、さらにレシピ検討していきます。

毎回、さまざまな課題がありましたが、学生自身が調べ、何度も試作し改善を重ね、提供するまで何度もレシピを改善しました。このような試行錯誤した経験が社会に出てからの実践に活かされることを願います。学生の達成感のある顔がみられ、嬉しく思います。(大場研究室)

管理栄養士へのステップ ~4年生 卒業研究 和田研究室~

◇生涯を健康で過ごすために・・・食生活を見直そう!

今年度、和田研究室では、「生涯を健康で過ごすために食生活を見直そう!」という目的で、18歳から21歳の女性の食事内容の様子や調理している時間などについてアンケートを実施し、課題解決の方途を探っています。

今の年代より、「心掛けて欲しい食習慣の見直しや改善をどのように提案すると良いのか」研究を進めています。

その中のひとつを紹介します。

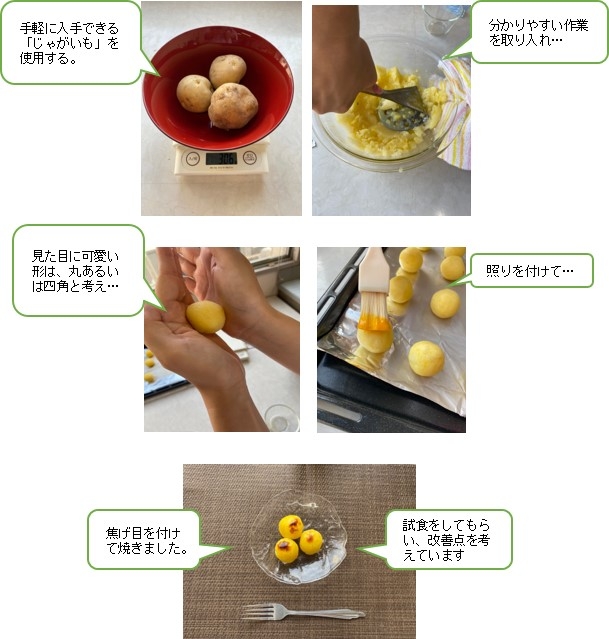

18歳から21歳の女性の食生活の中で、いも類を使用した献立を取り入れている機会が少ないことに注目し、じゃがいも料理のレシピ考案をしています。

【じゃがいもを使ったデザート作り】

じゃがいもを使用した簡単に作ることができるデザートを考案し、基本のレシピから派生レシピへと繋げたいと進めています。

生涯を通して、「食べる」ことは基本的生活習慣となりますから、日々の食習慣の積み重ねが大切であると思っています。 ~和田研究室ゼミ生一同~

管理栄養士へのステップ ~4年生 卒業研究 土屋研究室~

土屋研究室では、子どもたちへの「学習支援」と「食育教室」をしています。

対象は、小学生で、月2回の活動です。時々、屋外で勉強会を行います。「食育カルタ」を作ったり、既製品のカルタを使って「食育」をします。

また、子どもたちが「家庭で自分で出来る料理」のレシピと食材の配布をして子どもたちの意識の変容、行動の変容について調べています。評価は、家庭での料理の写真とアンケートで行います。(土屋研究室)

管理栄養士へのステップ ~4年生 卒業研究 水野研究室~

水野研究室はオープンキャンパスでランチ提供を行っています。

ゼミ生の出身地、長野県、静岡県、岐阜県、沖縄県の学生がそれぞれの出身県をテーマにしたランチを作っています。

高校生にアッと驚いて貰えるようなお弁当にするために学生たちはメニューを決めては試作を繰り返し進めています。

|

5月22日 (長野県ランチ) メニュー ・筍ご飯 ・鶏肉の山賊焼き風 ・だし巻き卵 ・茄子の揚げ浸し ・ミニトマト ・小豆のシフォンケーキ&紅茶

|

|

|

6月26日 (静岡県ランチ) メニュー ・桜えびご飯 ・鮭のたらこマヨ焼き ・筍とピーマンの彩りキッシュ ・茄子のピリ辛炒め ・南瓜のそぼろ煮のせ ・ミニトマト ・小豆のシフォンケーキ |

レジスタントスターチは、大腸まで消化されずに届き便秘改善が期待できる効能があります。水野研究室はその効能に注目しました。小豆にはレジスタントスターチが豊富に含まれているため、小豆を使用したシフォンケーキを考案しました。小豆の粉から作るためグルテンフリーのシフォンケーキができます。

最初はパサパサしたシフォンケーキでしたが、試作を繰り返しフワフワのシフォンケーキに近づいてきました。まだまだ未完成ですが、学生たちは試行錯誤しながら頑張っています。

シフォンケーキもオープンキャンパスのランチと共に提供しています。(水野研究室)