食品・開発

管理栄養士へのステップ ~2年生食品学実験~

2年生の食品学実験の授業を紹介します。

食品学実験では、食品中に含まれる栄養成分を分析したり、調理や加工によって生じる栄養成分の化学的変化を実験で観察したりします。

今回は野菜に含まれる色素の実験を紹介します。

野菜に含まれる色素には、クロロフィル色素、カロテノイド色素、フラボノイド色素の3種類がおもに知られています。

これらの色素は、それぞれ特徴や性質が異なり、調理の工程で誤った扱い方をしてしまうと、見栄えの悪い色へと変わってしまうことがあります。

フラボノイド色素の仲間であるアントシアニンは、特に色の変化が顕著です。

調味料などでpHが変わると、いろいろな色に変化します。

一方、同じ仲間であるみかんのヘスペリジンという色素は、pHを変えると黄色が濃くなったり、薄くなったりします。

色素の性質を正しく理解し、調理に生かしていきます。

管理栄養士へのステップ ~1年生調理学実習Ⅰ~

前期の授業もあと半分となりました。4月はレポートの書き方を説明しながら、栄養価計算や調味パーセントの計算をしてみるなどの演習が多かったですが、5月からは、デモ動画とテキストで美味しく調理するためのコツを学んでから、調理実習を行っています。

初めての実習では、鍋で炊いた白飯に、厚焼き卵、ほうれん草のお浸し、みそ汁を作りました。2回目は、枝豆ご飯とかれいの煮付け、きゅうりとみょうがの酢の物、かきたま汁を作りました。卵料理は簡単そうですが、仕上がりには、卵の攪拌具合や火加減などが大きく影響します。厚焼き卵では少し焼き目が付きすぎたり、かきたま汁では大きな塊となってしまったりした班もあります。上手くいかなくても、その原因を考察し、次の実践の機会に改善できれば良いのです。簡単な料理でも、基礎的なことを丁寧に学ぶことは管理栄養士だけでなく、家庭科教員の採用試験実技試験対策にもなります。失敗を恐れず、何度も挑戦してみましょう!

「小麦・卵・乳を含まない春の米粉パンランチ」を提供しました♪

健康栄養学科4年生が3月23日オープンキャンパスで、来場者に「小麦・卵・乳を含まない春の米粉パンランチ」を提供しました。外は雨で寒い冬の天候ではありましたが、待ち遠しい春をイメージし、桜色の米粉パンを作成しました。米粉パンのレシピは歴代の大場研究室の先輩方が試行錯誤したものです。

米粉パン作成動画 ⇒https://youtu.be/zVAUWwH8N4w

本年度は、特に粉(米粉・コーンスターチ)の温度を冷たくし、低温から発酵させる方法にトライしたところ、本番ではきめの細かい米粉パンを焼くことができました。

喫食者の方には、食感がもっちりとして大変美味しかったと評価をいただきました。さらに美味しいパンが提供できるよう、「生地の温度が米粉パンの物性に与える影響」について研究し、8月のオープンキャンパスでより美味しいパンが提供できるように頑張ります。(大場研究室)

製菓衛生師の実習の様子

京都製菓製パン技術専門学校の通信課程2年コースに入学した健康栄養学科や生活科学専攻2・3年生が2月27日~3月9日まで、専門学校の講師による講義や菓子を作る実習を受講しました。

専門学校の講師によるデモンストレーションで手順や細かなコツを確認した後、実習します。1日作る菓子の種類が多いため、講師が作る様子をモニターで確認しながら、同時に作業した場面もありました。

実習は6日間9時半から16時までありましたが、学生から「菓子作りが楽しいので、苦にならない。」や「今回で実習が終わってしまうので寂しい」といった声も聞かれ、2年間の製菓通信スクーリングでの経験が充実していた様子がうかがえました。

今後、2年間で学んだ菓子の知識や技術を今後の就職活動や就職先で生かして欲しいと思います。専門学校の通信課程を卒業し、各県で行われる製菓衛生師の国家試験を合格することができれば、製菓衛生師および食品衛生責任者の資格が取得できます。

製菓衛生師として就職するのではなくとも、菓子の知識があると、福祉施設や保育園、幼稚園などおやつ作りでも生かすことができます。普段から菓子作りに興味がある方は是非挑戦してみてください。

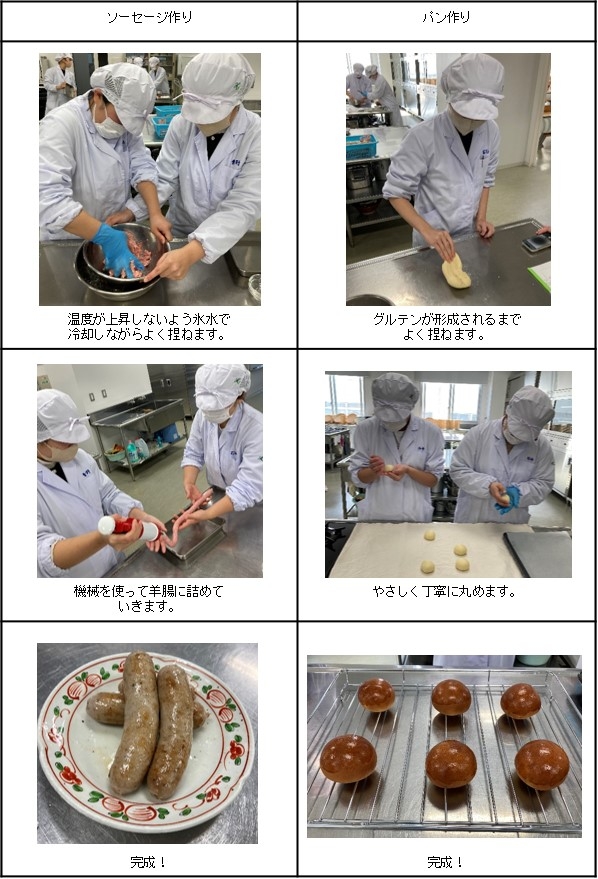

管理栄養士+フードスペシャリストを目指して ~食品加工実習~

健康栄養学科では、管理栄養士+αの資格としてフードスペシャリスト資格取得のための授業が開講されています。その1つに食品加工実習があります。1年生~2年生前期までに食品学や調理科学、食品衛生を学び、その上で、座学での学びを実習で見て、触れて再確認します。例えば、小麦粉を原料とするうどんと中華麺の製造では、加える水の種類が異なるだけで、色や食感に違いがでること、こんにゃく製造では凝固剤である水酸化カルシウムを加え、混ぜると一気にこんにゃくの香りが漂い、凝固することやこんにゃくの色について学修しました。調理学実習では実習しない豆腐や麺類、バター、パン、こんにゃく、かまぼこ、ソーセージ等の製造工程や原理を学びます。

この実習を通して、製品がどのようにつくられているかを知り、新たな発見、楽しみに繋がっているようです。