食品・開発

「小麦・卵・乳を含まない春の米粉パンランチ」を提供しました♪

健康栄養学科4年生が3月23日オープンキャンパスで、来場者に「小麦・卵・乳を含まない春の米粉パンランチ」を提供しました。外は雨で寒い冬の天候ではありましたが、待ち遠しい春をイメージし、桜色の米粉パンを作成しました。米粉パンのレシピは歴代の大場研究室の先輩方が試行錯誤したものです。

米粉パン作成動画 ⇒https://youtu.be/zVAUWwH8N4w

本年度は、特に粉(米粉・コーンスターチ)の温度を冷たくし、低温から発酵させる方法にトライしたところ、本番ではきめの細かい米粉パンを焼くことができました。

喫食者の方には、食感がもっちりとして大変美味しかったと評価をいただきました。さらに美味しいパンが提供できるよう、「生地の温度が米粉パンの物性に与える影響」について研究し、8月のオープンキャンパスでより美味しいパンが提供できるように頑張ります。(大場研究室)

製菓衛生師の実習の様子

京都製菓製パン技術専門学校の通信課程2年コースに入学した健康栄養学科や生活科学専攻2・3年生が2月27日~3月9日まで、専門学校の講師による講義や菓子を作る実習を受講しました。

専門学校の講師によるデモンストレーションで手順や細かなコツを確認した後、実習します。1日作る菓子の種類が多いため、講師が作る様子をモニターで確認しながら、同時に作業した場面もありました。

実習は6日間9時半から16時までありましたが、学生から「菓子作りが楽しいので、苦にならない。」や「今回で実習が終わってしまうので寂しい」といった声も聞かれ、2年間の製菓通信スクーリングでの経験が充実していた様子がうかがえました。

今後、2年間で学んだ菓子の知識や技術を今後の就職活動や就職先で生かして欲しいと思います。専門学校の通信課程を卒業し、各県で行われる製菓衛生師の国家試験を合格することができれば、製菓衛生師および食品衛生責任者の資格が取得できます。

製菓衛生師として就職するのではなくとも、菓子の知識があると、福祉施設や保育園、幼稚園などおやつ作りでも生かすことができます。普段から菓子作りに興味がある方は是非挑戦してみてください。

管理栄養士+フードスペシャリストを目指して ~食品加工実習~

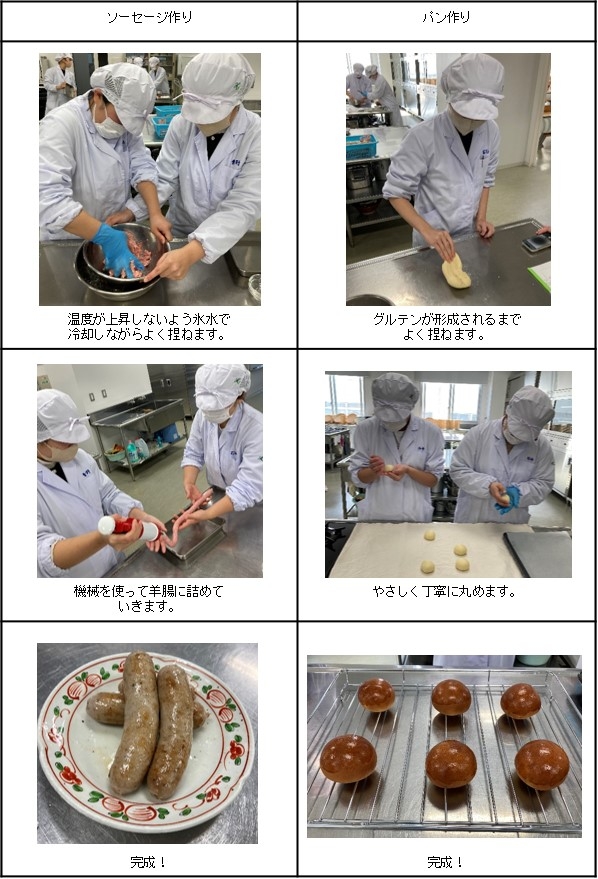

健康栄養学科では、管理栄養士+αの資格としてフードスペシャリスト資格取得のための授業が開講されています。その1つに食品加工実習があります。1年生~2年生前期までに食品学や調理科学、食品衛生を学び、その上で、座学での学びを実習で見て、触れて再確認します。例えば、小麦粉を原料とするうどんと中華麺の製造では、加える水の種類が異なるだけで、色や食感に違いがでること、こんにゃく製造では凝固剤である水酸化カルシウムを加え、混ぜると一気にこんにゃくの香りが漂い、凝固することやこんにゃくの色について学修しました。調理学実習では実習しない豆腐や麺類、バター、パン、こんにゃく、かまぼこ、ソーセージ等の製造工程や原理を学びます。

この実習を通して、製品がどのようにつくられているかを知り、新たな発見、楽しみに繋がっているようです。

管理栄養士へのステップ ~1年生 調理学実習Ⅱ~

写真は後期の調理学実習2回の様子です。1年生と3・4年次編入生が3~4名のグループで実習しています。1年生は、高校生時代コロナ禍であり、ほとんど調理実習ができず、調理が苦手で不安を抱えた人も多くみられましたが、前期の半年間基礎の調理から学び実習を行ったことで後期は少し手際が良くなってきました。

3・4年次の頼もしい編入生の先輩も各グループにおり、調理の計画から実習までコミュニケーションを取りながら頑張っています。調理器具やコンロの数、調理時間に制限がある中、温かい料理は温かく食べられるよう、また、見た目の良い盛り付けとなるよう気を付けて実習しています。健康情報処理実習の授業ではパソコン上で栄養価計算する手段も学び、自分が調理して喫食した食事の栄養価も評価しています。

今後も失敗を恐れず挑戦し、知識や技術をたくさん修得していきましょう。

管理栄養士へのステップ ~4年生 清水研究室 卒業研究~

|

清水研究室では、食品のおいしさや出来上がりの評価について研究をしています。 「わさびの味」の分析も始めました。「わさびにおいしさがあるの?」と、疑問に思われるかもしれませんが、実は"ツーンとして辛い"だけじゃないんです。皆さんが普段食べているチューブわさびにはわさびとは全く違う植物のホースラデッシュ由来の辛味成分が含まれており、そのせいでとても辛味が強くなっています。すりおろしたわさびはただ辛いだけでなく、香り、甘み、うまみ、粘りなど、複雑な味わいがあり、和食において唯一無二の名脇役の地位を確立しました。ところが今、若者のわさび離れがすすんでいます。日本の伝統的な食文化をつないでゆくために、奥深いわさびのおいしさを分析し、普及活動に役立てたいと考えています。(清水研究室) |

|