ゼミ研究・活動

管理栄養士へのステップ ~4年生 卒業研究 水野研究室~

"冷ご飯は太りにくい"、"冷ご飯はダイエットに効果的"などと聞いたことはありませんか?水野研究室では、冷ご飯や小豆に多く含まれる"レジスタントスターチ"に着目して、小豆粉を使用したケーキを考案しています。レジスタントスターチは、大腸まで消化されずに届き、腸内環境を整える効果が期待できます。研究室で小豆を粉にして小麦粉の代わりにケーキの材料として使用しています。

昨年度考案したケーキはパサパサ感が残ったため、よりしっとりしたケーキを目指して試作を繰り返しました。約150名に試食していただき、その結果を卒業論文発表会に向けてまとめています。(水野研究室)

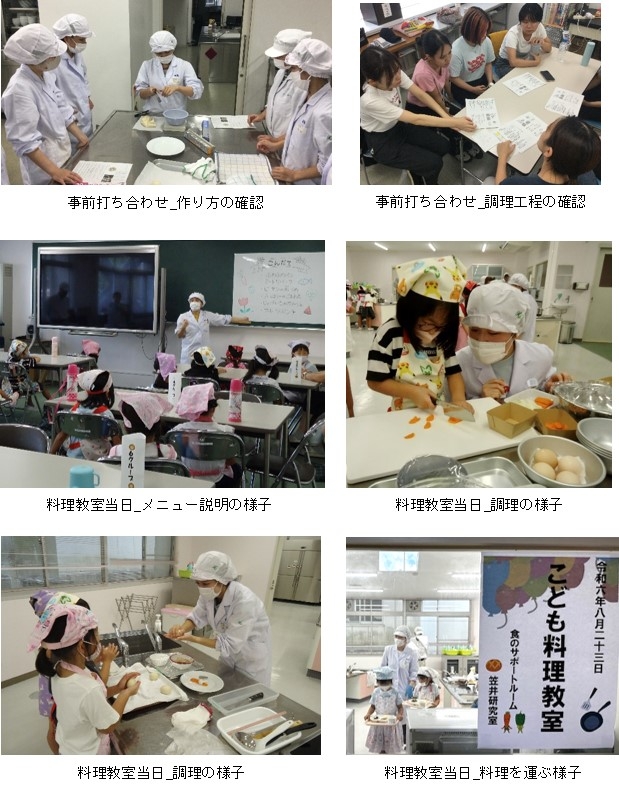

管理栄養士へのステップ ~4年生 卒業研究 笠井研究室~

笠井研究室では、食を通じた地域活性化に取り組んでいます。地域には様々な食材があります。地域の食材を知り、その食材に合った料理・加工品への応用を検討しています。

今年度は、美濃市の道の駅が6次産業化している乾燥野菜を活用したレシピを考案しています。乾燥野菜は、煮物に利用することが多いですが、煮物以外に活用できないか。簡単に活用できないか。試作を繰り返しています。完成したレシピは道の駅に設置予定です。

今年度は、こども料理教室も開催し、料理教室に向けたメニュー考案を行うと共に、料理教室後に得られた保護者からのアンケート結果をもとに保護者向けのレシピを考案しています。(笠井研究室)

管理栄養士へのステップ ~4年生 卒業研究 増田研究室~

増田研究室では寮の給食を提供しています。給食は安心・安全でなければいけません。安心・安全な給食を提供する方法は一つだけではありません。昨年度はクックサ-ブ、真空調理の2種類の提供方法で、安心・安全な寮の夕食の提供を進めてきました。今年度も2種類の提供方法により、4日分の寮食を2日の調理で提供しました。

前期期間の寮食の提供は終わりましたが、後期も12月まで、寮食を提供します。今年度は昨年度の反省を活かし、野菜を多く摂取できる献立の工夫を行ってきました。研究のまとめとしてレシピ集作成だけでなく、今年度の経験を生かし、来年度はさらにメニューの充実を図りたいと考えています。

真空料理で野菜を多く提供するために、根菜類を多く使用しました。かぼちゃ、人参、ごぼうを使い、煮物という調理形態にすることで味が染みやすく、寮生のみなさんからは良い評価をいただくことができました。

クックサーブでは主菜にも野菜を使用し、さらに付け合わせを加えることで野菜の摂取量アップを狙いました。(増田研究室)

こども料理教室を開催しました!

先日、こども園の年長さんに、こども料理教室も開催しました。野菜を使った料理を基本とし、少しでも野菜を好きになってもらえるような、そして、料理にも興味をもってもらえるようなメニューを考案しました。

当日のメニュー♪

ふわふわぱん

ミートサバーフ、ピーマンの肉詰め

ブロッコリーの胡麻和え

じゃがいものポタージュ

フルーツポンチ(ぶどう寒天、黄色スイカ、みかん)

対象者に合わせたレシピ考案や料理教室の準備は大変でしたが、こども達が「楽しかった!」「ブロッコリー苦手だったけれど食べれた。」「前回のキッシュお家で作ったよ。」と話してくれ、達成感を得ることができました。

今後、料理教室後に保護者およびこども園の先生方から得られたアンケート結果をもとに保護者向けのレシピを考案し、配布する予定です。(笠井研究室)

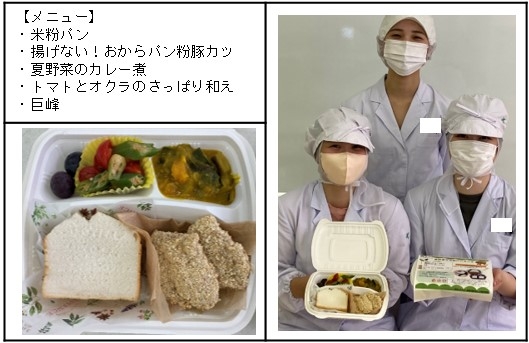

「小麦・卵・乳を含まない夏野菜&米粉パンランチ」を提供しました♪

8月18日(日)のオープンキャンパスでは、小麦・卵・乳を含まない米粉パンと生おからを乾燥して作成したおからパン粉を使った揚げない豚カツを含むランチを提供しました。

昨年、同時期に作成した米粉パンは、夏の厨房の気温が春より高く、米粉パンに用いる粉類の温度も高い状態であったことから、生地の発酵時間も短く、きめの「粗い」パンとなりました。

本年度は、夏でも春と同じ品質の米粉パンに仕上げるため、提供前日に計量した粉類は、冷蔵保存して、生地の温度が高くなり過ぎないように工夫しました。その結果、夏でもきめ細かな米粉パンに仕上げることができ、喫食者の方から「もちもちして夏野菜のカレー煮との相性もよく、美味しかった」という評価をいただくことができました。もちもちとずっしりした感じが米粉パンの特徴ではありますが、もう少し、食感をやわらかくふわふわな食感だと良いというご意見もありました。さらに発酵や焼成条件を検討していきます。(大場研究室)