授業レポート

たった1年で大学院修了できます!「早期履修制度」

文化創造学専攻では、大学院授業科目の早期履修制度があります。

大学院 早期履修制度とは?

大学4年生になると、卒業研究と就活がメインとなります。

つまり大学の授業が少なくなり、時間に余裕がでてきます。

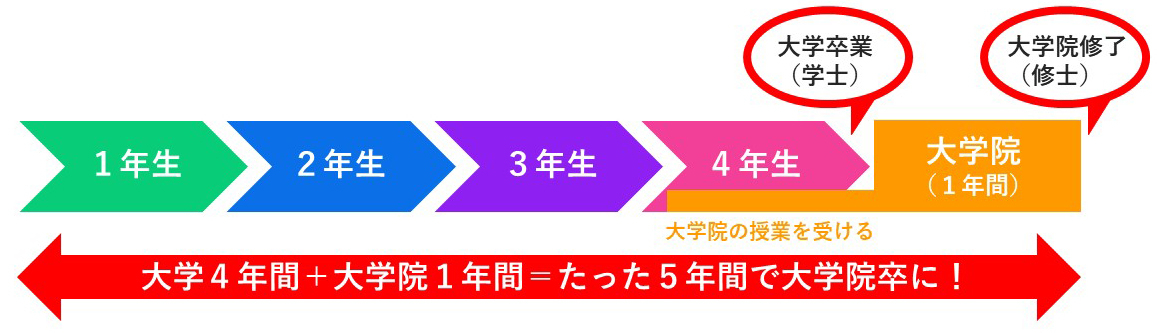

その時間を活用して、少し早めに大学院の授業を受けることができるのが「早期履修制度」です。

早期履修制度のメリットは?

早期履修制度を使うと、大学4年生の間に大学院の単位を最大10単位まで取得することができます。

そうすると、通常、大学院・修士課程は2年間在籍する必要がありますが、4年生のときに取得した10単位がありますので、1年間だけの在籍で卒業することができます。

つまり大学4年間+大学院1年間=たった5年間で大学院卒になれます。

またデジタルアーカイブ専攻では、資格「デジタルアーキビスト」の上位資格である「上級デジタルアーキビスト」の取得を目指せます。

デジタルアーカイブ制作能力を持った「デジタルアーキビスト」だけでも、これからの社会には十分なチカラですが、デジタルアーカイブの計画と指導能力といった高度な専門性を持った「上級デジタルアーキビスト」を取得することで、社会で指導する立場に・マネジメントができる人材を目指すことができます。

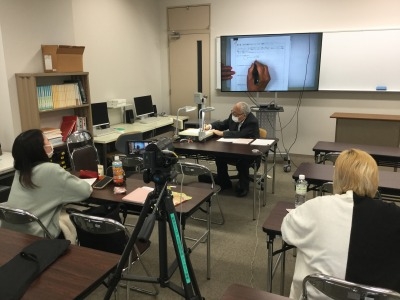

早期履修科目:デジタルアーカイブ特講Ⅰの授業の様子を見てみよう

こちらはデジタルアーカイブ特講Ⅰを4年生が受講している様子です。

デジタルアーカイブ特講Ⅰでは、本学顧問(元学長)である後藤忠彦先生から直接講義を受けることができます。

後藤先生は、資格「デジタルアーキビスト」を立ち上げられ、長年にわたりデジタルアーカイブ研究を行っていらっしゃった先生で、デジタルアーカイブの生き字引的な、大きな存在です!

デジタルアーカイブの歴史から始まり、デジタルアーカイブの現状や課題、デジタルアーカイブの利活用と評価について、後藤先生が自ら体験された貴重な話を聴講しました。

受講生からは、

・はじめは難しく思ったけど、何度も丁寧に説明していただけたので、デジタルアーカイブのこれまでと、これからを知ることができました。

・まだまだデジタルアーカイブについて学ぶことがあることを知りました。

との感想がありました。大学院でさらに学問を深めたいというモチベーションも上がったのではないでしょうか。

このような貴重な体験ができるのは、本学のデジタルアーカイブ専攻だけです。

司書の授業で電子書籍を作成しました!

図書館司書資格必修科目「図書館情報技術論」の授業で電子書籍を作成しました。

発表会の一部を動画にまとめましたので、ぜひご覧ください。

未来の司書教諭たちによる蔵書紹介2020

学校図書館司書教諭を目指す学生たちが、大学の附属図書館の蔵書紹介に取り組み、ウェブ上の仮想本棚公開サービスとして、いくつかの学校図書館にも導入されている「ブクログ」で、今年度版を追加公開しました!

司書教諭にとって、図書館(図書室)やその蔵書の良さをアピールし、活用方法を提案することはとても重要な業務です。

学生たちは、附属図書館の様々な分野の蔵書を調べ、独自カテゴリを設定し、蔵書紹介を行いました。今年度版では、「vol.8 運動DE☆心の健康」 から 「vol.16 生活に取り込みたいデザインを学ぶ本」までを追加公開しました。

********************

未来の司書教諭たちによる蔵書紹介(ブクログID:gijohon)

https://booklog.jp/users/gijohon

********************

デジタルアーカイブ専攻では、デジタルスキルを持つ新しい時代の図書館で活躍できる司書の学びが出来、司書、司書教諭、学校司書と図書館司書に関する資格がすべて取得できます。

さらに、身に付けたデジタルスキルは、図書館だけでなく、企業など様々な分野で役立てることも出来ます。

博物館見学実習2020

例年、博物館学芸員資格取得を目指す学生たちは、東京方面に博物館見学実習に行っています。

しかし、今年は、新型コロナウィルスの影響により、東京方面の博物館ではなく、地元岐阜県の博物館の見学実習を行うことにしました。

そして、今回訪れたのは・・・岐阜県大垣市 です。

☆ 奥の細道むすびの地記念館

まずはじめに、松尾芭蕉が "蛤のふたみにわかれ行く秋ぞ" と詠み、有名な『奥の細道』の旅を終えたむすびの地に建つ「奥の細道むすびの地記念館」に行きました。

学芸員の上嶋さんと一緒に展示室を見学しながら、展示内容の説明をはじめ、学芸員が展示を手掛けるときの苦労話や展示資料の配置、ジオラマ等の作成方法など、学芸員ならではの話をたくさんうかがうことができました。

とくに、『奥の細道』の旅のはじまりからおわりというストーリーに沿った展示への思いをお聞きした後は、展示の見方自体が変わり、みんな、じっくり見学していました。

『奥の細道』の章段ごとの展示を見学しています。

『奥の細道』の旅の行程の説明を聞いています。

☆ 守屋多々志美術館

次に、日本画家である守屋多々志の美術館に行きました。守屋画伯は、大垣市の栄誉市民でもあります。

美術館内の研修室で、学芸員の方から、守屋画伯の生涯について詳しく説明をしていただいた後、展示室を見学しました。展示室は、1階と2階に分かれていますが、1階展示室を学芸員の方、2階展示室は館長さん、と、それぞれの専門的な視点での話をうかがうことができました。

最後に、美術館が力を入れている教育活動として、クイズに挑戦しました。クイズは対象年齢の設定も重要であり、複数のクイズが用意されていました。単純にクイズも楽しみましたが、博物館の来館者サービスについて、来館者として、学芸員として、の両面から考える機会となりました。

コロナウィルスの感染対策に配慮いただきつつ、見学実習にご支援いただいた博物館の職員のみなさま、ありがとうございました。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

授業「計画と資料の収集」完結編

遠隔授業の様子をお伝えするため、4月に「計画と資料の収集」の様子をお伝えしました。

その続編として、6月にお家デジタルアーカイブの様子をお伝えしました。

4月~6月頃は、遠隔授業を行っていましたが、

現在は、遠隔授業から実習等の授業を中心に対面授業を実施することができています。

遠隔授業で学んだことをもとに、大学での対面授業でWEBページの作成の実技や発表等を行いました。

過去の記事はこちら

遠隔授業を紹介します!「計画と資料の収集」 前編 中編 後編

デジタルアーカイブを活用してWebページ作成

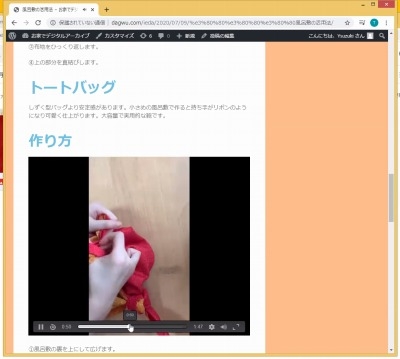

デジタルアーカイブの「活用」ということで、WordPressを使ってWebページを作成しました。

Webページには撮影した画像だけでなく、情報収集の際に集めた資料も使いました。

WordPressとは?

HTMLやPHPなどのプログラミングの知識がなくても、簡単にホームページ作成ができるソフトウェアです。

ただ簡単なだけでなく、デザインもいろんな種類から選ぶことができ、デザインに疎くてもステキなホームページを作ることができます。

初めてWordPressを触る学生がほとんどですが、先生や友達に聞いたり、インターネットで調べたりして自分のページを作成しています。

デジタルアーカイブ 発表会!

ホームページが完成したので、発表会を行いました。

ホームページだけでなく、デジタルアーカイブの開発計画書や撮影した写真、メタデータも使って授業で学修した内容を発表しあいました。

完成したWebページ

完成したWebページ

動画を用いた学生もいました

動画を用いた学生もいました

学生の感想

みんなが行ったデジタルアーカイブ、そしてWebページを見た感想を聞きました。

・いろんなデジタルアーカイブがあって、どんなものもデジタルアーカイブの対象になることに気づきました。

・自分は静止画だけを収集しましたが、動画があるだけで理解しやすかったです。動画を取り入れたらもっとよかったなと思いました。

・対象の大きさが分かるようにメジャーを写し込んだ静止画がありました。とても分かりやすく、自分もやればよかったと思いました。

・家での撮影でしたが、みんなは家にあるカーテンや発泡スチロール、コピー用紙、アイロン台などを使って工夫していました。家でも道具を上手に使うことで、きちんと記録できることが分かりました。

・Webページに目次を付けたりと、見やすい工夫がされていました。WordPressの機能をもっと調べて、見やすいWebページにしたいと思いました。

お家デジタルアーカイブHPの完成をもって、授業「計画と資料の収集」は終わりです。

今年度は新型コロナウイルスの影響で一部遠隔授業となりましたが、通常の対面授業と変わらない学びを行うことができました。

みなさんも、「お家デジタルアーカイブ」にチャレンジしてみませんか?

ただいま、「文化創造デジタル作品コンクール」では作品を募集しています。

今年度は新型コロナウィルスの影響から、「お家部門」が誕生しました。

学校の、地域の、お家の、自分の 宝物をデジタルで記録してみませんか?

副賞も魅力的ですよ!

文化創造デジタル作品コンクールHP

文化創造デジタル作品コンクールHP 文化創造デジタル作品コンクールチラシ(応募用紙もあります)

文化創造デジタル作品コンクールチラシ(応募用紙もあります)