授業レポート

授業「計画と資料の収集」の続き 後編

授業「計画と資料の収集」の続き 後編です。

先に、授業「計画と資料の収集」の続き 前編をご覧ください。

さらにその前の「計画と資料の収集」についてはこちらです。 前編 中編 後編

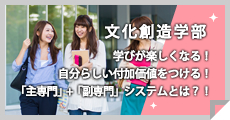

(4)Googleドライブにアップロード

撮影した写真は、通常ならばNASなどの共有フォルダに保存するのですが、

みなさん、「ほぼ家」の状態なので、今回はGoogleドライブを活用してみました。

Googleドライブに授業用フォルダを作成し、その中に撮影した写真をアップロードしました。

そしてフォルダを先生と共有設定して、先生からも確認できるようにしました。

フォルダの中には写真の他に、作成した計画書のファイル、メタデータのファイルもあります。

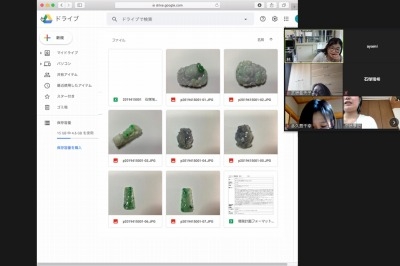

(5)メタデータのファイルを作成

メタデータとは、「2次情報」「情報の情報」など言われています。

撮影した写真が、いつ、どこで、誰が、どんなものなのかなど、が分かるように記録したのがメタデータです。

例えば、ネットでステキな風景の写真をみて「すごい!行ってみたい!」と思っても、いつどこで誰が撮影したのかが分からない写真がほとんどです。困りますね。

でもメタデータがあると、そういった情報が記録されるので、その写真が何なのかが誰でもわかることができます。

活用を目的とするデジタルアーカイブには、メタデータが必要不可欠なんです!

この授業でも写真を撮りながら、メタデータを記録していきます。

(6)写真とメタデータを確認!

ZOOMでみなさんのGoogleドライブを見ましたが、いろんな写真が見られて楽しかったです。

メタデータの書き方、写真の撮り方にアドバイスをします。

・定規と一緒に撮影すると大きさがわかっていいよ

・これは動画で撮影した方が分かりやすいのでは?

・色が正確に記録できるように気を付けた方がいいよ

・メタデータに記す「分類」はどう考えたらいいのか

また学生からの質問にも答えていきます。

(7)今日はここまで

たっぷり90分かけて、みなさんのデジタルアーカイブを確認しました。

まだ撮影途中だったり、メタデータをこれから書く状態だったりと、やることがありますが、残りは宿題です。

(8)今後は?

「計画と資料の収集」はデジタルアーカイブ「記録→保存→活用→評価→(最初に戻る)」の「記録」に必要な「資料収集のための計画を立てること」と「資料の収集方法(デジタル化)」の習得を目標としています。

そしてメタデータを付けて「保存」もします。

・・・デジタルアーカイブでいっぱい資料を集めたら、「活用」したいですよね!

そこで残りの授業時間は、自分のデジタルアーカイブを使って、WordPressでWebページ作成に入ります。

授業「計画と資料の収集」の続き 前編

4月に遠隔授業の様子をお伝えするために、「計画と資料の収集」の第3回をお伝えしましたね。

あの後、何をやるのかな?とお思いのあなたへ!授業の続編ができましたので、ご紹介します。

なお前回の記事はこちらです。

遠隔授業を紹介します!「計画と資料の収集」 前編 中編 後編

(1)はじめは出席確認

今回は第9回目の授業です。やっぱりはじめは出席をとります。

新型コロナウイルスの影響も落ち着いてきて、大学は6月に閉鎖解除となりました。しかし

・遠方の実家に帰省している学生

・通学中に通勤ラッシュに遭遇する学生

・岐阜に住んでいるけど不安で家から出られない学生

など、いろんな事情を抱えた学生がいますので、対面授業&遠隔授業で実施しています。

(2)計画書はほぼ完成の状態!

後編では実習として、デジタルアーカイブ作成計画をExcelで作成する説明で終わりました。

新型コロナウイルスの影響で、外出ができないことから、学生のみなさんは家の中で出来るデジタルアーカイブを考えて、計画を立てました。

計画書の作成では、先生からZOOMで直接アドバイスをもらったり、Wordでまとめた学生へのアドバイス一覧を見たりと、みなさん試行錯誤していました。

計画書といっても、「開発計画書」「撮影記録計画書」「撮影項目細目」「撮影計画」「データ管理計画」「活用計画」と6つの計画書を作成する必要があります。

実は1年生後期の授業で計画書を作成しているのですが、グループワークでした。

改めて自分ひとりで作成するとなると、"大変" で "難しい"ということに気づけたようです。

何度も先生←→学生のやりとりをして、ほぼ完成の状態です。

「ほぼ」なのは、実際に資料収集したりすると変更点が生じるためです。

計画書は、一通りデジタルアーカイブが終わったあとに見直して修正します。

計画書をどう書けばよかったのか・・・を振り替えることでデジタルアーカイブ計画力を身につけます。

(3)計画書をもとに資料収集へ!

自力で作り上げた計画書にならって、資料収集に入ります。

今回は写真撮影での収集をメインとしました。家でスマホやiPadを使って撮影します。

事前にスマホでキレイに撮影するコツや自前の撮影セットの作り方などの説明を受けました。

学生の皆さんには、資料収集している様子を撮影していただきました。

おうちでデジタルアーカイブですが、いろんなテーマでデジタルアーカイブをしている様子が分かります。

「五月人形デジタルアーカイブ(我が家の)」

「小学校教科書のデジタルアーカイブ(S50年とH20年)」

「広島の景観デジタルアーカイブ(家族旅行の写真を使って)」

「胡差焼のデジタルアーカイブ(祖父の胡差焼を記録)」

「おうち」という限られた空間で使えるアイテムも少ない中、

窓際で太陽光を使って明るさを取り入れたり、

シーツで撮影セットをつくってみたり、

残すためにいろんな方向から撮ってみたりと、試行錯誤しながら撮影をしていました。

後編は近日中に公開します。

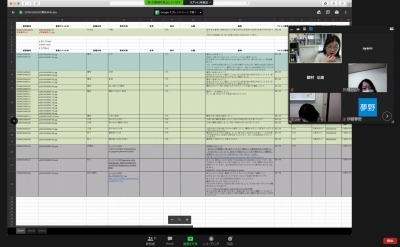

遠隔でグループディスカッション

デジタルアーカイブ専攻の授業「博物館概論」では、博物館の歴史や社会的意義、その役割や特徴を学び、デジタルアーカイブとの関わりも考えます。

今回のテーマは、「博物館の機能について考える」です。

前回までの授業で、博物館の機能とは、収集、整理保存、調査研究、展示、教育といった相互に関連する基本的な働きのことであり、これらは、博物館の運営方針あるいは今後の進む方向性にも関わることを学びました。

そこで、今回は、これらの機能の重要性について、まずは個人で考え、その後、グループディスカッションにより考えをまとめていきます。

メイン教室から

ウェブ会議ツールによりグループに分かれました(画像は一部グループ)

全員で意見を出し合い、考えをまとめたグループ

このグループは、「調査研究」と「収集」の重要性に着目、どちらが重要かで議論が繰り広げられました。

"収集前の調査研究"や"収集後の調査研究"など、「調査研究」と「収集」の関係について意見を出し、さらに、博物館の方針等も調査した上で、博物館の各機能の重要性をまとめました。

グループメンバーの話

博物館の機能について、何が軸となるかを考えましたが、意見は分かれました。

そこで、博物館が出している方針を調べ、滋賀県立琵琶湖博物館の運営基本方針の「博物館の事業を1本の樹に例えると、展示や出版などの事業は枝葉や果実にあたり、保管された資料は幹、研究調査は根にあたる」というのがとてもわかりやすいと感じ、グループで紹介したところ、議論が一気に進みました。

司会が意見を聞き、考えをまとめたグループ

このグループは、博物館の基本となる資料を収集することの重要性と、収集した資料をどう活用していくかについて司会の進行で順番に意見を発表しました。最終的に、すべての機能が必要であるが、どの機能を重視するかが、博物館を運営する方向性にも関係する、とまとめました。

グループメンバーの話

グループで意見を発表し合いまとめたことで、自分以外の新しい意見を知ることが出来た。

今日は各機能のそれぞれの重要性を話し合ったが、各機能が連携することで重要度が増す機能もあるのではないかと感じている。

現在、対面授業では、3密対策によって、グループワーク、グループディスカッション等は実施が難しい状況にあります。

対面では難しいですが、遠隔によって対応できています。

ある日の先生たち

遠隔授業期間中は、先生たちは、遠隔授業の準備や実施、学生さんとの遠隔面談、遠隔会議などを行っています。

そんなある日、先生たちが、それぞれスケジュールを調整して集合しました。

注・オンライン飲み会ではありません

文化創造学部では、3年生から、大学での学修の集大成として、卒業研究に取り組みはじめます。

3年生前期の「基礎演習」では、所属ゼミを決めるため、"ゼミ紹介"を行います。

今年度は、遠隔授業で"ゼミ紹介"を行うため、主に新規でゼミを担当される先生を中心に、ゼミ紹介録画を行いました。

手書きのフリップを使って紹介される先生、スライドやWEBサイトを提示して紹介される先生など、紹介方法も多彩で、さらに、先生方の研究内容が興味深いものが多く、録画担当も、もし大学3年生だったら、ゼミ生にしてもらいたいな、と思うゼミばかりでした。

編集も無事終了しました。3年生のみなさんお楽しみに。

遠隔授業を紹介します!「計画と資料の収集」後編

2年生用のデジタルアーカイブの必修科目「計画と資料の収集」の第3回の遠隔授業の後編をアップいたします。

(6)実習の説明へ!

実際にデジタルアーカイブ作成計画を立てます。事前にサイボウズで実習用のExcelデータを送っています。

そしてこのあと実際に資料の収集に入りますが、いま新型コロナで不要不急の外出禁止です。

家の中でできることで考えます。

何をアーカイブするのか・・・難しいかなと思ったのですが、「ふろしきはいいですか?」や「庭の植物は?」といろんな意見が出ました。

撮影して終わり。ではなく、その背景を調べて資料としないといけないこと、大きなデジタルアーカイブの一部を今回は行うこと、

に注意して考えるように話しました。

その後の質問タイムでは、たくさん質問がでました。

収集した資料はどうするの?

デジタルアーカイブ専攻では、昨年度「岐阜で1日楽しもう」のサイトを学生が作成しました。

WordPressを使って、みんなで1つのサイトを立ち上げたのです。

この授業でもデジタルアーカイブの活用事例として、WordPressに挑戦する予定です。

(7)最後に課題を提出して終了!

Excelでの計画書は宿題です。次回は計画書を使って発表の予定です。

最後に遠隔授業課題をGoogleフォームで提出します。

Excelの課題とは別に、授業内容について振り返りができる課題に取り組みます。

課題を送信して終了!みっちり90分の授業でした。お疲れ様です!

新型コロナの影響で、通常授業が行うことができない状況になりました。

しかし岐阜女子大学では以前から沖縄サテライト校との遠隔教育を行っているため、

このような状況になっても、前期開講日から・時間割通りに・遠隔で 授業を開始できました。

そして学びの内容も通常授業と変わらず、双方向型の学修を行っています。

学生も授業のやり方を理解し、遠隔授業や単位に関する心配も少ないようです。

まだ新型コロナの影響は続きますが、受験生のみなさんも体調には気をつけてお過ごしください。