授業レポート

後輩にワークショップを行いました(博物館実習Aグループ)

博物館の学芸員は、展示している資料の魅力を伝えるためにワークショップ等を企画することがあります。

そこで、4年生を対象に、実際にワークショップを企画し、運営する実習をしています。

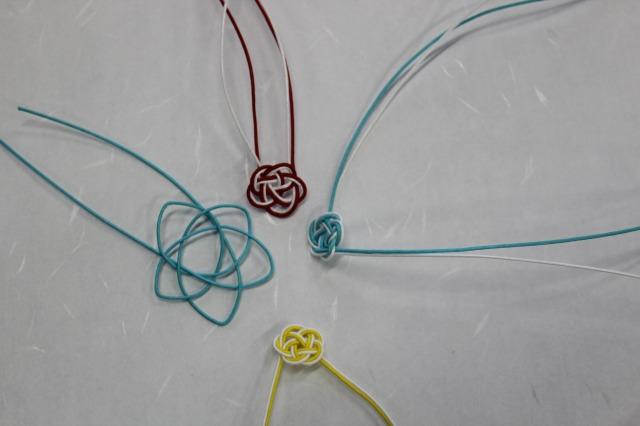

Aグループは、後輩に「伝統文化に親しむ」をテーマに、水引細工のワークショップを行いました。

水引とは、ご祝儀のときなどに使われる飾りで、贈り物の包み紙や封筒などにかけられる帯紐のことをいいます。

発祥は明らかではないとされていますが、室町時代の説などがあります。

ワークショップでは、まず、水引の基本である「あわじ結び」を学び、そこから「梅の花結び」に挑戦する流れで行いました。

・・・が、後輩たちの中には、アレンジを加えて、何か可愛い出来上がりになっていたりして、4年生たちも「後輩スゴイ☆」と感心。

インスタ映えにどうぞ!

と作品を撮影させてくれる人がたくさんいましたが、ごめんなさい!バッテリー切れてしまいました・・・。

バッテリーが切れる前に一枚だけ撮れました。

模擬授業を行いました

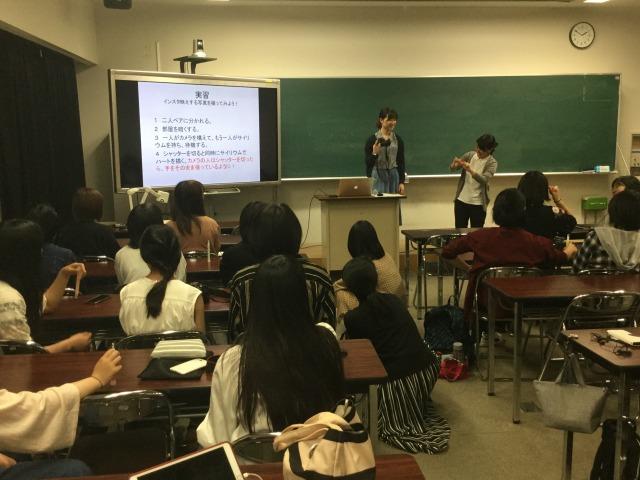

実践実習をメインとした授業「特別プロジェクト」で模擬授業を行いました。

2年生2名が講師、4名がサポートとして入り、1年生を相手にカメラの基礎を教えました。

6/16の体験授業「カメラ女子になってみよう」のリハーサルも兼ねています。

講義をしています。実習説明の様子です。

撮影実習中!暗闇で光るものが・・・・!

6/16のオープンキャンパスに向けて、2年生が準備万端で待っています。

お楽しみに!

LANケーブル作成実習を行いました

1年生前期には、「ネットワークと情報表現」の授業があります。

ネットワークの世界は目に見えないため、理解するのがとても難しいです。

でも大学生になると、デジタルアーカイブはもちろん、授業の課題作成やレポート提出など、さまざまな目的でネットワークを活用することになります。

ネットワークを活用する際に欠かせないのが「ネットワークプロトコル」です。

それを知らないままではトラブルがあったときに対処ができません。

そこで大学に入ってばかりである1年生前期に「ネットワークプロトコル」について学修していきます。

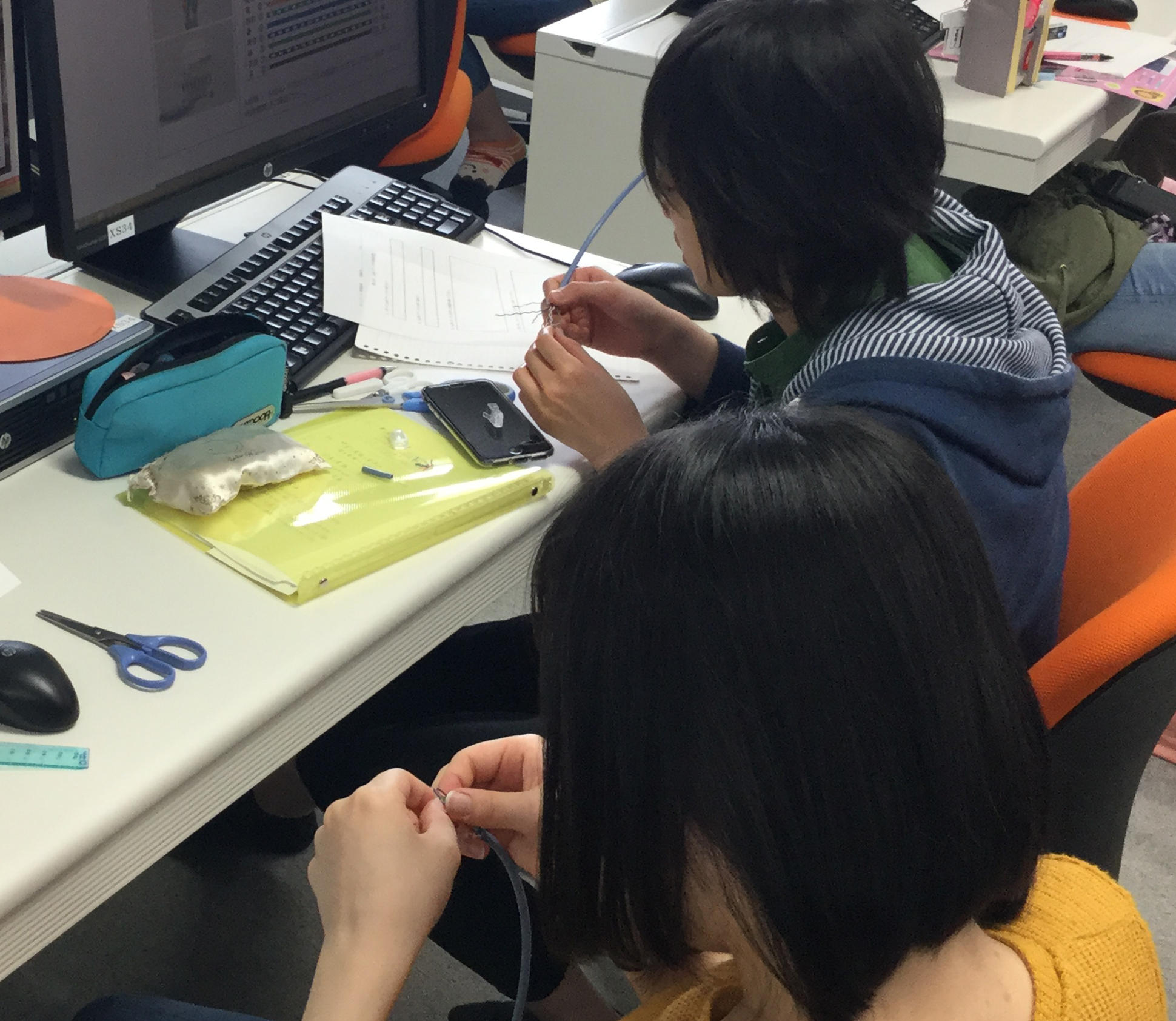

今回はネットワークに欠かせないLANケーブルを作成しました。

学生は、はじめての作業に困惑しながらも、がんばってコネクタにケーブルを差し込んでいました。

段々イライラする姿も・・・。

かしめ工具で圧着して、テスターでランプが全部ついたときには、「きゃー!」と大喜びでした。

とてもとても大変でしたが、無事に完成したときにはスッキリして、楽しかったそうです。

LANケーブル作成実習を体験した学生から感想をいただきました。

・もっと簡単に作れるものだと思っていました。

・とても難しく、それだけプロトコルが繊細なものなんだと感じました。

・8本のケーブルの順番を守らないと繋がらないことが良く分かりました。

新入生学修講座

新入生対象の学修講座を行いました。

新入生は、平日は、通常の講義がたくさんあるため、休日に開催しました。

今日の内容は、デジタルアーカイブの資料記録にも、就職活動の自己PR文の作成などにも必要になる文章力や語彙力増強の講座です。

はじめに、文章の構成のいろいろを学び、次に、一つの構成に沿った文章や語彙を考え、発表しました。

それぞれ文章を考えています。

最後に少しだけ、グループに分かれて漢字トーナメントを行いました。先生は、優勝と準優勝のグループがきまったら終了!と思ったのですが・・・

「いや、最後まで漢字を考え続けましょうよ」

と言われてしまいました。簡単に終了しようとしてゴメンよ。

ということで、最後のグループが納得するまで漢字を考え続けて終了しました。

最後にお菓子で休憩☆

これからもみんなで学んでいきましょう。

古文書整理作業をしました

デジタルアーカイブ専攻の博物館学芸員コースでは、デジタルアーカイブ資料の取り扱いと、展示やウェブサイトでの活用ができる学芸員の学修ができますが、デジタルアーカイブ資料の取り扱いの前には、もちろん実物資料の取り扱いの知識と経験が必要です。

そこで、毎年、春休みに、実物資料の取り扱いをじっくり学ぶ機会を設けています。

今年は、各務原市歴史民俗資料館に所蔵されている古文書や古記録の整理をお手伝いさせていただきました。

本学で学芸員資格を取得して、現在、各務原市歴史民俗資料館で勤務されている卒業生=学芸員の先輩も指導して下さいました。

古文書や古記録の様子を確認し、内容を読解し、記録カードに記していきます。

古文書や古記録の様子を確認しています。

読めない文字の読み方を先輩に教えてもらっています。

そして、学生協力のもと、クイズを考えてみました。

次の2つの写真、どちらが古文書や古記録の整理(取り扱い)としてふさわしいでしょうか?(どちらかはあえて駄目な感じにした写真です・・・)

答えは簡単だと思いますが、なぜそうなのか?どうすればよいのか?

博物館学芸員コースでは、授業や実習の中で、答えはもちろん、その先の理論まで、先生と(場合によっては学芸員の先輩と)一緒に学ぶことができます。