授業レポート

コロナ禍での博物館館園実習

博物館の専門職員である学芸員資格の学びの中には、学芸員が携わる実践的な内容について実習する「博物館実習」という科目があります。

「博物館実習」は、

学内で博物館に関する様々な実習を行う【学内実習】

来館者は入ることのできないエリアなども含め、博物館を見学する【見学実習】

博物館に実習生として受け入れていただき、数日間実習を行う【館園実習】

の3分野の実習を行いますが、昨年度より、新型コロナウィルス感染症の影響で、博物館も閉館などが相次ぎ、館園実習の実施が困難な状況にあります。

しかし、学生たちの実習先博物館のみなさまのご協力により、今年度、14か所の博物館で実習受け入れをしていただきました。本当にありがとうございます。

大学でも、多大なるご配慮をいただいた実習先博物館へお願いするばかりではなく、緊急事態宣言発令により、実習期間を短縮せざるを得なくなった学生の大学での代替実習等を日々実施しています。

学内デジタルミュージアムのパンフレットを作成し、来館者用の資料配布ラックに置いたり、博物館の展示図録や所蔵資料データベース等で必要になるストロボ撮影を行ったり、本のしくみを学ぶ一環で、角背上製本を作成したり・・・

コロナ禍の博物館館園実習も、順調に進めています。

図書館活動演習③装備と展示

「図書館活動演習」を大学附属図書館で行い、授業で学んだ知識の再確認と技術の定着を目指しています。

今年度前期の最後の活動報告「装備と展示」を行いました。

装備

装備では、新しく図書館で受け入れた雑誌や図書を書架に出せるよう、カバーを固定し、持ち出し防止の措置をし、蔵書印を押し、背ラベルを貼ります。

上級生は昨年度も同じ作業をしていますが、下級生は初めての作業で自信がなさそうでした。

図書館員の方にデモンストレーションをしてもらい、作業のコツを教えてもらって作業に取り掛かりました。

役割分担をして、グループみんなで雑誌や図書を棚に並べられるよう装備していました。

それぞれの役割を一人の人がすべて行えるよう、グループ内で自主的に役割を変わりながら作業をしていました。

参加した学生からは

・多くの利用者が長く大切に図書を利用していけるよう、丁寧な作業を心掛けることができました。

・図書館の本は購入したものをすぐに棚に並べるのではなく、きちんと管理しみんなで利用できるようにいろいろな作業があることを知りました。

・自分が普段手に取らないような資料も作業の中で目にし、いろいろな資料が図書館にあることに興味を持ちました。

の感想がありました。

図書館ではみんなで資料を使えるよう、装備してから棚に並べているということを知り、具体的な方法やコツについて学べたのではないかと思います。

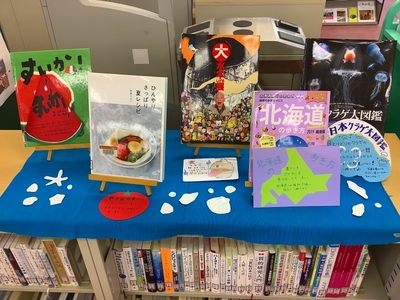

展示

図書を並べ、POPをつけ、展示案内のちらしを配布できるように用意します。

グループで1テーマ、1テーブルに飾り付ける予定です。

テーマの決定→展示本の決定→POPの作成→ちらしの作成→展示という一連の流れを数回にわたって行います。

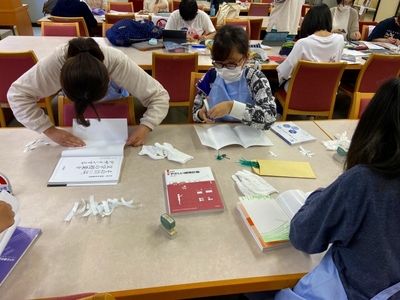

POP作成では切り紙をしたり、文字のレタリングをしたり、その本の魅力が伝わるような工夫をしていました。

一人ずつPOPを作成しますが、グループ内で雰囲気を統一していたり、わきあいあいと楽しそうに作っていました。

参加した学生からは

・POP作りは初めてで、自分が伝えたい本の魅力を小さいPOPに収めるのは難しかったのですが、楽しく作ることができました。

・展示をするときにはPOPが本を借りるときの邪魔になったり、展示本が見えなくならないように気を付けました。

・他の学生の展示を見ると、折り紙で花を折ったり、画用紙に絵を描いたり、布をしいたり、リボンをつけてみたりいろいろな装飾がありました。グループごとに特徴があり、それぞれに違った良さがあり、展示ではさまざまな工夫ができることを知りました。

・POPを見ると「読みたい!」と思えるようなものばかりで、POPの効果について実感しました。私も読んでみようと思います!

の感想がありました。

書架にあるだけでは手に取られる機会が少ない図書でも、テーマ展示をすることによって図書館に来た人にこんな本もあるんだ!と気づかせることができるということ、読みたいと思ってもらえるような展示のテーマやPOPについて考えることができたのではないかと思います。

8月1日のオープンキャンパスは、実は

○ミニイベント・・・オリジナル和装本を作ろう

○体験授業・・・illustratorでオリジナルブックカバーを作ろう

○午後の事前講習会・・・図書館司書に必要な知識を学ぶ

と、本一色な一日となっています。

ぜひご参加ください。!

図書館活動演習②書架整理

司書に関する授業は座学が多く、図書館に就職しても戸惑うことが多いです。

そこで大学附属図書館にて「図書館活動演習」を行うことで、授業で学んだ知識の再確認と技術の定着を目指します。

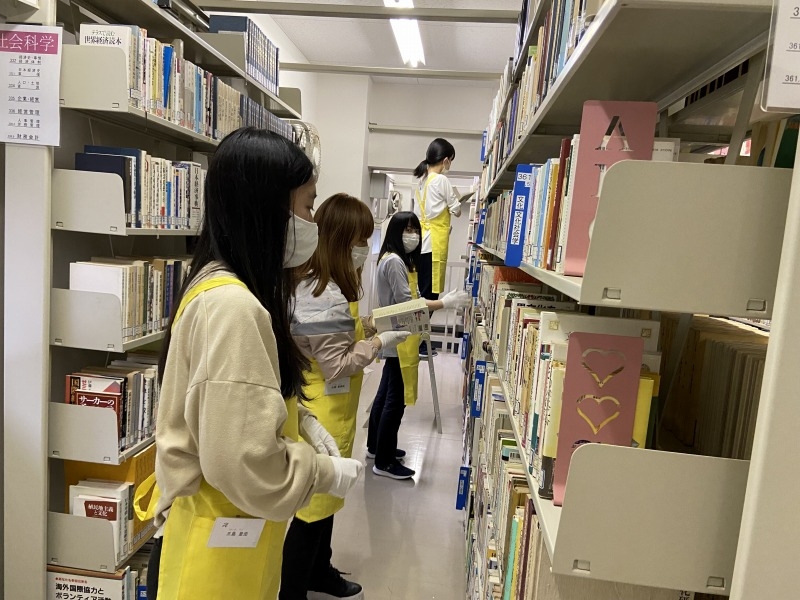

「書架整理」を行いましたので、その様子をお伝えします。

書架整理では、本棚に並んでいる本がちゃんと順番に並んでいるのかを確認し、違う場所に並んでいる図書は正しい場所に戻します。

また、背表紙や背ラベルが見にくくて利用者が探しにくくなっているものがあれば、修理のため、棚から出します。

本の正しい保管場所をさがします。

脚立もつかって全ての本をチェックします。

本好きの学生は整理ついでに棚に並んでいる本を開いてどんな本なのかなと見ていることもありました。

背表紙のタイトルが見えなくなっている本を見つけたり、違う場所に置かれている本を見つけたり、普段の図書館利用では体験しないような発見をしていました。

参加した学生からは

・シリーズ本のように背ラベルの通りに並ばない本があったりして、この並べ方でよいのか迷うところもありました。

・書架を見て回ることで同じようなテーマのいろいろな本がまとまっておかれていることを知ることができました。

・自分の読んだことのないたくさんの本があることを知って、もっと本を読みたいと思いました。

の感想がありました。

図書館にある本は時代を超えて多くの人に利用されるものであり、大切に使っていくものだということを知ることができたのではないかと思います。

デジタルアーカイブ専攻では図書館司書、学校司書、学校図書館司書教諭と、図書館に関する3つの資格すべてを取得することができます。

図書館活動演習①排架

デジタルアーカイブ専攻では図書館司書、学校司書、学校図書館司書教諭の資格を取得することができます。

司書に関する授業は座学が多く、図書館に就職しても戸惑うことが多いです。

そこで大学附属図書館にて「図書館活動演習」を行うことで、授業で学んだ知識の再確認と技術の定着を目指します。

今回はその活動のうちの1つ「排架」作業について紹介します。

返却本の排架では、利用者が返却した図書を書架に戻していきます。

きちんとあるべき場所に戻さないと次に利用したい人が探せなくなってしまい、困りますので、慎重に戻す場所を探します。

学生の排架の様子です。

戻せたら大学図書館司書の方に確認してもらいます。

館内案内をじっと見ながらどこに戻せばよいのか熟考している学生や、図書館を使い慣れているのかすんなり戻す場所を見つける学生もいました。

きちんと戻せて、司書さんから「正解!」と言われるとにっこり笑顔になっていました。

注意深く周りの棚も見ながら、その本がそこにあることが利用者にとって見つけやすいのかを考えることができたのではないでしょうか。

参加した学生からは

・展示用図書や新着図書のように通常の棚に排架しないものもあって注意が必要だと思いました。

・背ラベルをよく確認しなければいけないことに気づきました。

の感想があり、図書館や本にとって大切な「分類」について確認することができました。

今後は、書架整理や装備、テーマ展示などの活動を行います。

特別プロジェクトのカメラ講座 開催中!

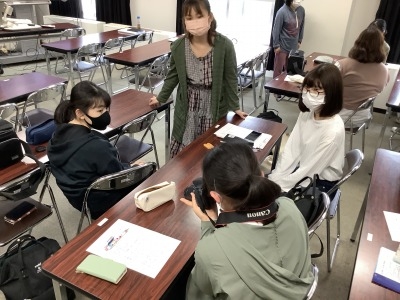

デジタルアーカイブコースの実践授業「特別プロジェクト」では、今年度も2年生→1年生のカメラ講座を開催しています。

2年生は昨年度のカメラ講座を思い出しつつ、技術の復習を行います。

そして「もっとこうするといいのでは?」を盛り込んで講座の準備をしました。

今年度は、より技術が身につくように演習を増やしました。

また撮影した画像を見返して、振り返りができるようなレポート提出も用意しました。

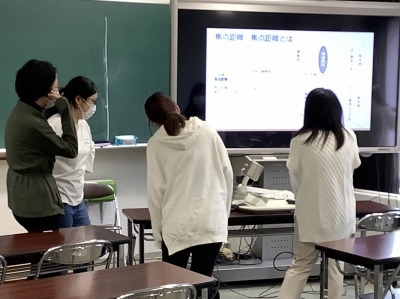

今回はカメラ講座の第2回、レンズに関することを学んだ講座を紹介します。

なおカメラ講座では、

2年生は講義担当の4名と、補助担当の4名の、計8名が参加

1年生は前半後半に分けた16名が参加

と、撮影実習を行う授業ですが少人数グループにすることで、密を防ぎながら行うことが出来ています。。

まずは、2年生による説明です。

デジタル一眼レフカメラを触りながら、講座内容を確認していきます。

2年生がパワポをつかって説明しています。

2年生がパワポをつかって説明しています。 フォーカスロックも学びました。

フォーカスロックも学びました。

説明がおわったらお題(演習)の撮影実習に行きます。

この日は雨だったため、外での実習ができませんでした。

屋内で工夫して撮影しています。

望遠レンズと標準レンズの、画角の違いを確認中!

望遠レンズと標準レンズの、画角の違いを確認中! マニュアルフォーカスをつかって、トリック写真に挑戦しています。

マニュアルフォーカスをつかって、トリック写真に挑戦しています。

(手前の学生の手のひらに、奥の学生が乗っている・・・な写真を撮影中)

分からないところは、補助担当の2年生が答えていきます。

なおこの間、講義担当の2年生は後半に向けて反省会を行いました。

今回のお題は

①同じ場所で、標準レンズ・望遠レンズで撮影して、画角の違いを確認する

②被写界深度の狭い望遠レンズを使って、ピントの合った画像を撮影する

③フォーカスロックを使って、手前にピントが合った画像、奥にピントがあった画像を撮影する

④被写界深度・ピント・レンズ・マニュアルフォーカスの総まとめとしてトリック写真を撮影する

でした。

撮影が終わったら、サーバへの画像保存、カメラの片付けを行います。

第2回のカメラ講座は以上です。

1年生は次週、撮影した画像を使ってレポートを作成します。

思い通りの画像を撮影できたでしょうか。

2年生は、後半の講座をしたあと、1年生が提出したレポートをチェックする作業があります。

講義の内容は伝わったか、1年生は理解できているのか、画像はちゃんと撮影できているのか、などを確認していきます。

1年生の成果からカメラ講座の運営について振り返りを行い、来年度の講座につないでいきます。

![IMG_0014[1].jpg](/jyouhou/info/assets_c/2021/07/IMG_0014%5B1%5D-thumb-400xauto-17613.jpg)