健康・医療

管理栄養士へのステップ ~2年生 臨床栄養学実習Ⅱ~

2年生の臨床栄養学実習Ⅱの授業の様子を紹介します。

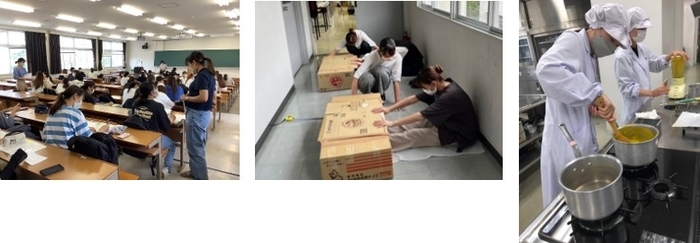

臨床栄養学実習Ⅱでは、病態や対象者に合わせた食事療法の提案、献立の提案・調理ができることを目標に学修しています。

病院の食事は、病態別に献立を作成し治療食として提供しています。病態は多岐に渡るため病態別のガイドラインにあった献立を基本とし、栄養成分や形態を系統立てて作成する必要があります。作業効率を考慮する必要もあります。臨床栄養学実習Ⅱでは、提示された「一般食」から指示された病態の栄養成分に沿い「エネルギーコントロール、たんぱく質コントロール、塩分コントロール」の献立を作成(展開)し、実際に調理して評価していきます。

栄養成分・形態を満たしている献立を実際に作り食べてみて、味・見た目・業務量などを評価、検討していきます。制限のある食事をいかに患者さんに喜んで食べていただく食事にするかを学ぶ機会となる授業です。

EAT&スマイルプロジェクト#岐女大 さぎ草祭報告 ~健康・医療分野~

EAT&スマイルプロジェクト#岐女大 さぎ草祭報告 ~健康・医療分野~

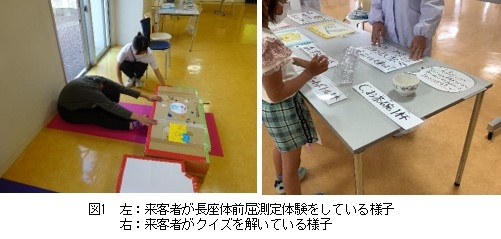

さぎ草祭では、「朝食改善班」「トレーニング班」「野菜活用班」の3つの班に分かれてパネル発表を行いました。トレーニング班は、パネル発表の他にもトレーニング体験や、握力測定、長座体前屈測定の体験ブースを設けました。さらに、「外部・イベント班」は子どもたちにも楽しんでもらえるクイズを行ったり、「SNS班」はこれまでのさぎ草祭までの活動風景の写真をスクリーンに映し出すなど、さぎ草祭に来てくださった方に健康医療分野のことをよく知ってもらえるようなブースを設けました。

来てくださった方々から、「パネルを見ても内容がわかるし、説明が上手でした。」「相手の反応に合わせて話していたため、こちらの疑問点を感じてより丁寧に話してくれた。」「久しぶりに握力を測って現状がよく分かった。」などたくさんのお言葉をいただき、とても嬉しく思います。

また、来場者へのアンケート結果から、参加者の50%の人が「野菜活用」のテーマに興味を示しており、特に20代と30代の参加者では60%以上が野菜活用に興味を示していました。

来年度の活動では、今年度の研究結果を基に、より深く追求したパネル発表を目指したいと思います。

ご来場いただき、誠にありがとうございました。

(健康・医療分野リーダー 健康栄養学科3年 酒井杏実(鹿児島県出身))

管理栄養士へのステップ ~4年生 卒業研究 板屋研究室~

板屋研究室では、地域住民の健康と食生活の改善について研究をしています。

今年度は、女子大生の食物の摂取状況について調査、分析をおこなっています。日本人、特に若い世代で摂取不足が気になる野菜の摂取について、本学科の3年生を対象に、食物摂取頻度調査並びに野菜摂取に関する意識調査を実施しました。

野菜摂取量を増やすために、国や自治体ではさまざまな取り組みがされていますが、なかなか増えていないのが現状です。野菜摂取について何が妨げになっているのか、摂取量の多い人と少ない人とでは意識や食行動にどんな違いがあるのかを研究しています。

今後、研究結果から明らかになった課題をもとに、住民の野菜摂取向上や食生活改善をめざし、地域への普及方法を研究していきたいと考えています。(板屋研究室)

EAT&スマイルプロジェクト#岐女大 ~健康・医療分野~2022

健康・医療分野

健康・医療分野では、「食事と運動から健康なカラダへ」をテーマとして活動しています。さぎ草祭当日は、トレーニング体験、長座体前屈・握力測定などのブースや、「朝食」「運動」「野菜の活用」についてのパネル展示を行います。他にも、私たち健康医療分野が行ってきた活動に関係する簡単なクイズコーナーや、これまでの活動の様子を動画で紹介する予定です。

これからの日々の食事・運動について見直すきっかけとなれるような発表となれたらと思っています。

体験コーナー・展示は、10月15日(土)、16日(日)の午前10時から15時まで新4号館1階のカフェテリアにて行います。皆様のお越しをお待ちしております。

高齢者の栄養を支える管理栄養士 卒業生Voice11

卒業生Voice 2020年度卒業 野村さん (高齢者福祉施設勤務)

私は現在、高齢者福祉施設に勤務しています。直営の厨房なので主菜などの大量調理やグループホームの栄養管理に携わっています。

入所されている利用者さんにとって食事は生活の中の大きな楽しみだと思うため、まだまだ未熟ですが手作りおやつや行事食だけでなく普段から常に良いものを提供できるように意識しています。

管理栄養士として献立作成や栄養管理をするには、大量調理など厨房での業務は基礎になると思います。フードマネジメント演習・実習で1年間かけて献立作成から発注・原価計算、調理、提供までを一通りじっくり学びました。そのおかげで実際に厨房で働くことのイメージができ、楽しさを知って調理も栄養管理にも携わりたいと考えるようになり、就活の軸を見つけることが出来ました。

また、岐阜女子大学はタテ、ヨコの繋がりが強いことが強みだと思います。寮生活や文化祭実行委員で先輩・後輩、学部学科を超えた交流があり、年齢や立場が違う人との関係の築き方を学びました。また、健康栄養学科ではグループワークで進める授業や実習が多くあります。その中で自分で考え行動する力や、仲間と協力して物事を進める力が身につきました。働くなかで年齢や立場が違う人との関係は避けては通れないものだと思うので、学生の時に身につけられたことはとても活きていると感じます。

皆さんもやって無駄なことはないと思うので、是非学生のうちにしか出来ないことを沢山経験して欲しいです。