健康・医療

管理栄養士へのステップ ~3年生公衆栄養活動論実習~

住民の健康づくりはどの自治体でも重要な課題となっています。

公衆栄養活動論実習は、おもに行政栄養士が行う公衆栄養活動を通じて、住民の健康づくりと持続可能で健康なまちをめざすことを学ぶ実習です。

公衆衛生学、公衆栄養学を学んだ後、この実習で次のような力を身につけていきます。

地域を診断する力・・・自分の住むまちについて、その特徴やめざす姿を探ります。また医療の状況や健診結果、栄養摂取状況など、まちが抱える健康・食生活の課題を深く探り、特に栄養・食生活で予防・改善が期待できる健康課題を発見します。

事業を計画する力・・・まちの栄養課題を解決するために事業を計画し、目標設定、評価方法など、自分で考えて企画をします。

食事調査と食生活支援をする力・・・自身の食事調査から、食事調査の実施方法や分析方法を学び、住民の行動変容を促す効果的な食生活アドバイスについて考えます。

プレゼンテーションの力・・・健康教育に必要な資料の作成と発表をとおして、住民に伝える力を身につけます。

管理栄養士へのステップ ~2年生臨床栄養学実習Ⅱ~

2年生の臨床栄養学実習Ⅱの授業の様子を紹介します。

臨床栄養学実習Ⅱでは、病態や対象者に合わせた食事療法の提案、献立の提案・調理ができることを目標に学修していきます。

病院の食事には、一般食と治療食があり、治療食は病態別のガイドラインに沿った調整の必要な栄養素別に献立を作成し、提供しています。そこで、糖尿病や肥満症などエネルギーの調整が必要な疾患にはエネルギーコントロール食を、腎臓病や肝不全などたんぱく質の調整が必要な疾患にはたんぱく質コントロール食を、高血圧や心臓病など食塩の調整が必要な疾患には食塩調整食を一般食から献立を展開させて作成します。また、作成した献立を実際に調理し、試食をすることで、味・見た目・業務量などを評価、検討していきます。

制限のある食事をいかに患者さんに喜んで食べていただく食事にするかを学修していきます。

管理栄養士へのステップ ~3年生病態栄養管理実習~

病態栄養管理実習の授業では、病院で提供する食事の中でも制限が特殊な透析食、急性膵炎食、肝硬変食への展開食を作成し、調理実習を行います。

透析食では、カリウム制限(2000mg/日以下)、水分制限(1000ml/日)、食塩制限(6g以下)を行います。急性膵炎食では、脂質を10g以下とし、消化吸収の良い食事の中でもその他の栄養素は不足なく摂取できるように作成します。また、肝硬変食では、体の中のアミノ酸バランスの崩れを修正するため、栄養剤を併用し、食事からのたんぱく質を制限します。

病院食は治療食であり、制限がある中でもいかに患者さんに食べてもらえる食事を提供できるかが重要です。また、大量調理の中で、マンパワーを考慮した献立作成も必要となります。実際に作成した献立を調理し、試食をしながら、栄養価、見た目、味などを評価します。

また、胃切除術後の患者さんへの栄養指導媒体の作成を行います。患者さんの栄養評価をSOAPを用いて適切に行い、より良い栄養食事指導が実践できるように学修していきます。

管理栄養士へのステップ ~3年生 栄養生理学実験~

栄養生理学実験では、基礎栄養学で学んだ知識をもとに、体内で行われる代謝について実験を通して理解を深めます。摂取した栄養素を利用して体内で行われる代謝には、糖質、脂質、タンパク質の代謝などが存在します。これらの代謝には、酵素が必要となります。酵素が栄養素の代謝にどのように関わるか、といったことも授業内で学びます。

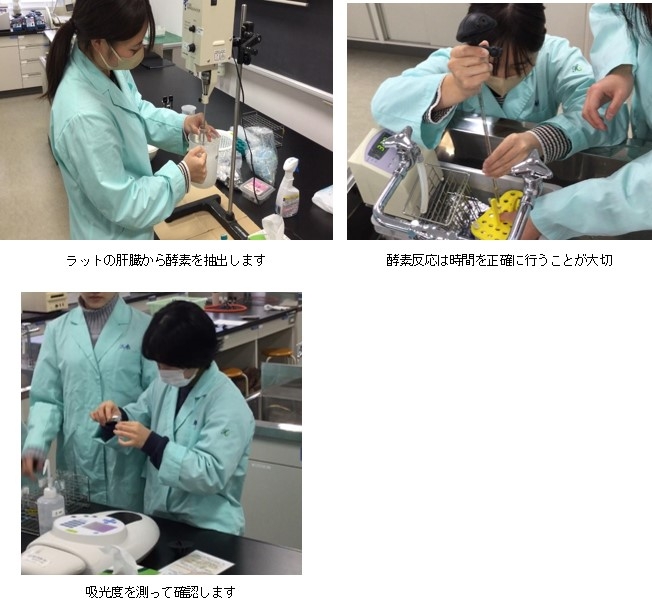

実験では、ラットの肝臓から酵素を抽出し、それを利用してどのように栄養素が分解されるのか、といったことを調べます。今回は、絶食状態になると糖質の代謝に関わる酵素の活性がどのように変わるのか、また関連する代謝産物はどのように変わるのか、といったことを調べました。

基礎栄養学で学んだことを実際、実験で確認するとより理解を深めることができます。

管理栄養士+健康運動実践指導者を目指して

健康栄養学科では、運動の指導もできる管理栄養士を目指して健康運動実践指導者の授業が開講されています。健康運動実践指導者は、健康な人たちへストレッチなどの運動を指導するために役立つ資格です。本格的な授業は2年生からスタートし、水泳水中運動やレジスタンス運動、エアロビックスダンスなどの授業を受けていきます。病院の管理栄養士やスポーツ系の管理栄養士などを目指している学生が健康運動実践指導者の取得を目指しています。実際に体を動かして、どのように指導したらよいかを学んでいます。