オープンキャンパス

子どもの頃、どんなおもちゃで遊びましたか? ~10/3オープンキャンパス

みなさんは小さな頃、どんなおもちゃで遊びましたか? 自分の大切な友だちみたいな存在だったぬいぐるみと戯れたり、一人でじっくり考えながら何かを組み合わせたり組み立てたり、

また誰かと一緒にゲーム形式で遊ぶことを楽しんだ人もいることでしょう。

10月3日のオープンキャンパスでは、その子どもの時期のおもちゃにスポットを当てた体験授業を行います。タイトルは......

「子どもの心をつかむ"おもちゃ"を学ぼう」です。

単に「おもちゃ」といいますが、子どもたちの好きなおもちゃには一体、どのような特徴があるのでしょうか。またどういった特徴が子どもたちの成長を促すのでしょうか。

保育士や幼稚園教諭になるために大学で学ぶ科目「乳児保育演習」や「保育内容(環境)」と大いに関係のあるこういった内容について、子どもの成長過程に注目しながら、実際におもちゃを見て、触れて学びます。

本格的な秋の到来が感じられる美しい自然環境に包まれた岐阜女子大学で、清々しい空気を吸いながら、夢の実現に向けての大学での学びを体験しませんか。誘い合わせてぜひお越しくださいね。お待ちしています。

おいしいぶどうの秘密は"土"にあり

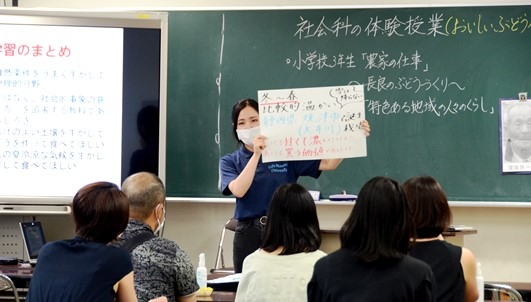

7月18日のオープンキャンパスでは「おいしいぶどう作りの秘密をさぐろう」と題した体験授業を行いました。まずは、その授業の様子を紹介しましょう。

今回の授業では、小学校3年生の社会科の学習「農家の仕事~長良のぶどうづくり」を体験していただきました。実際にぶどうを試食したり、おいしさの秘密である「土」を触ったりする体験型授業でした。

農家の方々が自然条件(砂地)を生かして、心を込めて作られたぶどうなので、きっと甘さ・美味しさを感じながら学んでいただけたのではないでしょうか。

学習のまとめで本学の2人の学生(静岡県・沖縄県出身)も話していたように、人々がその土地の自然条件(地形や気候)を生かして生活していることを理解するということが本授業の目標で、大学入学後に先生になるために学ぶ「社会科基礎」や「初等教科教育法(社会)」などの内容につながるものです。

参加いただいた皆さん、梅雨明け直後のとても暑い一日でしたが、本学まで足を運んでいただき、ありがとうございました。

夏休みのオープンキャンパスは、次回が8/1、その後も9日、22日と、残り3回予定していますので、「せんせいになりたい」という夢をもっている皆さん、またぜひ緑に囲まれた岐阜女子大学キャンパスにおいでください。お待ちしています。

おいしいぶどう作りの秘密を探ります ~7/18オープンキャンパス

7月18日のオープンキャンパスにおける初等の体験授業は......

「岐阜の地理と販売品目」開拓の歴史~おいしいぶどう作りの秘密を探ろう!

をタイトルにお送りします。

小学校社会科の授業では、子どもたちが自分が住んでいる地域について学ぶという内容が位置付けられています。地域の自然や産業、人々の素晴らしさに触れ、子どもたちがふるさとにより一層誇りを感じて生活していけたら、何と素晴らしいことでしょうか。

今回の「ぶどう作り」は、長良川の北側に広がる岐阜市長良地区の誇る代表的な産業の一つです。授業ではまずそのぶどうを実際に食べて!!、甘さ、美味しさを実感してもらいます。そしてその秘密について、農家の人々の努力や工夫、自然条件(気候・地形)の面から考えます。

さあ、そこにはどんな秘密が隠されているのでしょうか。ぶどうの美味しさを実際に味わいながら、人々の智恵や努力について一緒に考えてみましょう。

※この授業は、小学校教員になるために学ぶ「初等教科教育法(社会)」という科目につながるものです。

答えを出すのが難しい問題......について考えました!

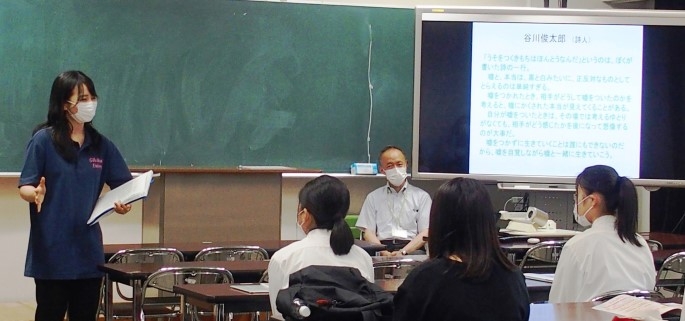

6月27日のオープンキャンパスでは、「答えを出すのが難しい問題を"どう解く"か?」との内容で体験授業を行いました。

子どもって、いろんなことに「どうして?」と疑問を抱きますね。その中には大人でも答えることが難しい問題もあります。そんな問題について、いろいろな視点から考えて物事を判断し、自分なりの考えを見つけよう!という内容でした。

授業では、まず3年生の学生がペープサートを使ってお話をして、「うそ」をつくことについて考えてみました。次に4年生の学生が、自らの夢や目標を語りながら、「将来、何になりたいか」を問いかけました。これからの人生において、必ずしも答えが一つではない問題を、答えを出すのが難しいことを取り上げて、多様な視点で物事を判断し、人としてよりよい生き方を求める姿勢の大切さを共有しました。

この授業は、先生になるために学ぶ「教師論」や「道徳教育の理論と実際」などの科目の内容につながるものです。

参加いただいた皆さん、学生からの問いかけにも気さくに応じながら、積極的に授業に立ち向かっていただき、ありがとうございました。またぜひおいでくださいね。

答えを出すのが難しい問題に挑戦! ~6/27オープンキャンパス体験授業

6月27日のオープンキャンパス、初等教育学専攻で予定している体験授業のタイトルは......

「答えを出すのが難しい問題を"どう解くか"」 です。

答えを出すのが難しい? 数学や物理の超難問?

......というわけではないのでご安心ください。「先生になりたい」学生の夢を実現させるための初等教育学専攻ですから、主役は「子ども」です。

子どもって、いろんなことに「どうして?」と疑問を抱きますね。その中には大人でも答えることが難しい内容もよく見られます。

さあ、そんな問題について、いろいろな視点から考えて物事を判断し、自分なりの考えを見つけてみましょう。

この体験授業は、本学に入学してから先生になるために学ぶ「教師論」や「道徳教育の理論と実際」などの科目の内容につながるものです。

梅雨と言いながら、これまであまり多くの雨は降っていませんが、なぜかこの日の天気予報は雨。

子どもたちに「どうして??? 当たらなかったらどうするの???」などと言ってもらって、天気を好転させてもらいましょうか。

多くの皆さんの参加をお待ちしています。お楽しみに。