農業研究会活動

小さなおにぎりには、大きな苦悩と愛情が ~田植え~

5月30日播種28日目に田植えを行いました。苗は去年に比べて、随分と大きい18センチでした。

今年は、大学に行けない状況でしたが、近隣の学生、用務員さん、先生方のおかげで、ここまで育てることができました。「稲作も教育と同じ」「苗の声をよく聞くこと」をモットーに、よく観察し、適切な時期を逃さないよう世話をしてきました。私たちは常に苗の状況を共有するために、LINEノートに毎日欠かさず記録を載せたり、週に一度はzoomを開き学び合ったりしてきました。だからこそ、今日苗に直に触れたことはとても嬉しく、愛おしく思いました。

今回は、先生方も田植えに参加してくださり、様々なことを教えていただきました。わたしは、将来小学校教諭として学校で田植えを行った際には、どのように指導していけるのかを考えながら行いました。

また、活動後には、昨年収穫したお米をおにぎりにして、みんなで食べました。手のひらサイズのお米を作るのに、これだけの苦悩があるとは思いませんでした。だからこそ、とても美味しく感じ、食のありがたみを感じました。私たちは、ほぼ毎日お米を口にしています。しかし、多くの人が農家の方々の苦悩や愛情を知らないことだと思います。私たちにできることは、その苦悩や愛情を教師という立場になった時、子どもたちに教えていくということだと思います。そして、一粒も残さずに食べたい!と思える心を、子どもたちのなかに育てていきたいです。

水田には昨年に引き続き、小さな小さなホウネンエビの姿が。今年は、無農薬に近づけるべく除草剤を撒かずに、3週間後に手作業で草を刈りたいと考えています。手作業することは大変ですが、苦悩を惜しまず、苗にとって良い環境を作っていきたいです。

農業研究会幹部 初等教育学専攻2年 清水美早(愛知県出身)

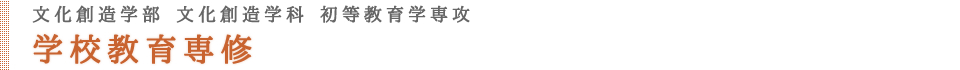

手作業にこだわる ~代掻き~

播種から22日が経過した今日、代掻きをしました。代掻きとは、奥深くにある栄養分を多く含んだ土壌を表面に起こす作業のことです。機械を入れたら一瞬の作業ですが、機械の重みで土が硬くなってしまうことをしまうことを防ぐために、半日かけて手作業で実施したことが私たちがこだわった点です。

私は、作業中にお尻から転んでしまい、びしょびしょになってしまいました。しかし、その出来事も楽しく感じてしまうほど、メンバーのあたたかい雰囲気と学びたい意欲に支えられ、とてもいい学びができました。

また、苗を観察しました。近隣の学生が毎日丁寧に育てた甲斐がありずいぶん大きくなりました。農家の方からは「過保護だ」と言われてしまいましたが、私はその言葉がとても貴重で嬉しく思いました。なぜなら昨年度の先輩方が願いに願った元気な苗を、協力して育てることができたからです。活動後に、理事長先生から「植え田」と「摘み田」の知識を教えていただきました。ちぎって田植えをするには、育ちすぎた苗では修復に時間がかかってしまうのだそうです。実り多い稲を育てるためにも、6/6に予定していた田植えも苗の育成状況に合わせて、5/30に変更することとしました。

活動中にはカエルや大きく太いミミズなど多くの生き物に出会えました。生態系のことも学びながら、活動していきたいと思います。

農業研究会幹部2年 清水美早(愛知県出身)

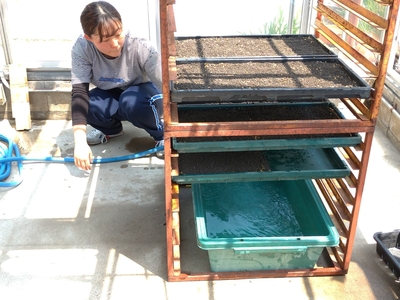

成長過程にこそ喜びがある

播種をしてから10日が経過した今日5月11日。苗の大きさは、私の小指の第一関節を越えた高さにまで成長しました。手で葉をなでるとふわふわとした柔らかさとみずみずしいひんやりとした冷たさに感動しました。私が前回水やりをした3日前は、まだ5ミリ程。たった3日間で3センチ程にまで成長した、苗の力強い生命力を感じました。

これほど感動したのには、もう一つ大きな理由があります。私は去年も農業研究会で活動していて、苗が枯れかけたのを身近に見ていました。授業の合間に様子を観察しては、「大きく育って!」と声をかけていた1年前の日々を思い出すと、今目の前ですくすくと成長する苗を見て涙が出そうになりました。

私は、小学校の先生になることを目指しています。授業をするときには、教科書の内容通りに進めていくのではなく、自分の実体験を資料や写真を提示しながら子どもたちに伝えていきたいと考えます。

そうすることで、通学路の畑の様子や育てている人に興味や感謝の心をもち、自分も育てたい、など感じることで学習内容の入り方も全く異なり、主体的に取り組むことに繋がると思うからです。

学修以外にも時間をたくさんつかえる今、農業研究会で様々な作物の成長や育て方などを学び、教員になった時子どもたちに伝えていきたいと思います。

学校教育専修2年 佐野ゆずか(静岡県立富士東高校出身)

〈播種7日経過〉

〈播種10日経過〉

農業研究会 播種

~学校近隣で、イネの種もみを蒔きました~

5月2日、ゴールデンウィーク初日のこの日、イネの種蒔きをしました。この日は、旧歴では「八十八夜」という日です。立春から数えて88日目に当たる日で、昔からこのころにイネの種をまくと、秋にはちょうどよく収穫できる、として八と十と八、つまり「米」の文字からも米の最初の日である、と言い伝えられ、言葉を知りながら種蒔きをしたのであります。

コロナウイルスは、空気中に生きて、人々を恐れさせています。6月に人間はやれやれとなって指導開始となっても、1か月も遅れたのでは、苗もうまく育ちません。気候の規則正しい移り変わりを知っている植物は、手遅れの人間に反応してくれません。日本の気候の恵みを改めて意識して、2000年の種を絶やさなかった祖先のことにも及び、八十八夜の種蒔き作業は、逃せない「農研」の記録として書き込みました。

苗のように、育つ真っ盛りにある子どもたちへの教育も、肝心な時期を逃すことは許されません。植物を育てる作業をするから、教育も同じだと、強くしみて残ります。あとは、温度管理です。

家庭待機のみなさん、近くの田んぼの様子、どんなふうに進められているか、観察眼が、これからを考えていく根底になりますから。

森

~学生の声~

私は、水を含んだ種籾がこんなに黄色いことや、育苗箱だけでなくビニールハウスの隅々まで消毒をすること、育苗棚を乾燥や直射日光から守るためにビニールシートを被せて世話をすることなど、ほぼ全てが初めて知ることばかりでした。また、この日は、旧暦では「八十八夜」という、立春から88日目に当たる播種に最適な日であることを森教授から教えていただきました。

今回の播種の活動で、播種の適切な時期を逃してしまったら苗は育たないことを聞きました。これは子どもの育つ時期に適切な援助をすることと同じことだと感じました。だから今回の播種活動で適切な時期に活動を行うことは大切だと学びました。

世話を通して、もっと観察し、作物のことを学んでいきたいと思います。

初等教育学専攻2年 近藤菜々乃(岐阜県立各務原西高校出身)

~学生の声~

初等教育専攻 2年の清水美早です。

コロナの影響で、楽しみにしていたはずの大学生活が始まらず、、家庭学習が続いていると思います。

わたしは、この状況であっても、状況のせいにせず、成長し続ける人でありたいと思っています。1年生の皆さんは、今何をしていますか。家で、先生になるために何かしていることはありますか。

わたしが、1年生だった時の頃を少し思い出してみました。わたしは、入学式は楽しみな反面心配なこともたくさんありました。わたしは、寮生でなかったので、友達作れるかな、単位どれ取ればいいのか、大学生活ってどんな感じなんだろう、など多くの不安がありました。それは、みんな同じだと思います。

そういうとき、わたしは、農業研究会に入って、多くの先輩や同級生、先生方と繋がることができました。特に、農業研究会で親しくさせてもらった先輩たちは、いつもわたしの相談にのってくださいます。先輩はたわいもない話から、授業のことまでたくさん教えてくださりました。そんな先輩たちを見て、自分の時間を惜しんでまでも、誰かのために時間を使ってあげれる人ってすごいなーと感心しました。

1年生の皆さんみなさんが今悩みだったり、不安なことがあるのであれば、よいアドバイスが出せれないかも知れませんが、少しでも力になったり、聞いて共感したりすることはできると思います。今だけで無くこれから先きずっとです。農業に関することを一緒にやりながらだから、みんなで一緒に良い時間を作りたいなと思っています。

農業のことで言えば、みなさんは、学校や幼稚園、保育園の先生になる夢を叶えるために、この大学に入学したと思います。わたしも、小学校の先生になるためにこの大学に通っています。でも、私たちは、先生という教える、育てていく立場になるのに、子どもを育てた経験はありません。子どもは、わたしたちが思い描くようには上手くいかないし、話すことをすべて受け入れてくれるわけもありません。だからこそ、今、大学生のこの期間に、できることはなにかなと考えた時に、農業研究会で、作物を育てることだと思います。作物も同じです。天候に左右されたり、虫に食べられてしまったりと計画通りには進みません。そして、私たちが先生になった時に、教科書でなく、自分の経験で、食育の大切さや、命の尊さを語れる先生にならなければならないと考えます。

今は新型コロナウイルスの影響から、「新しい生活様式」を具体的に実践していく中で、農業の研究を各自で学んで発信していきませんか?

また、1年生のアドバイザーの森先生や鈴木先生も農業研究会に携わってくださっているため、先生方に声をかけてくださっても構いません。

コロナで学校にいけれなくても、言葉では繋がっていけます。ぜひ、ぜひ、みんなで一緒に学び合いをしましょう!!

初等教育学専攻2年 清水美早(愛知県出身)

火ってこんなにあたたかいんだ!~焼き芋パーティ~

子どもたちとのさつまいも活動も本日が最後。6月から育て、世話をし、収穫したさつまいもを今日は食します。

ほかほかで美味しい焼き芋作りと、さつまいもの蔓でリース作りを行いました。

〈大きく燃え上がる炎に大興奮!「火ってこんなにあたたかいんだ!」

焚火には学内で集めた落ち葉に加え、農業研究会で育てたお米の籾殻を使いました〉

〈気を付けながらさつまいもを焚火の中に入れます〉

〈世界にひとつだけのリース作り!素材を選ぶことも楽しみのひとつですね〉

〈熱さに気を付けながら、グルーガンを使ってみよう。

まずは練習。全員で、頂点のリボンを接着してみるよ!〉

〈同じ素材を複数付ける子。色にこだわる子。世界にひとつだけのリースが完成しました〉

〈折り紙名人がたくさん!どうやって作るの?さつまいもが焼きあがるまで、折り紙を楽しみました〉

〈サンタに顔を書いて...♪〉

〈いよいよ2時間かけて焼き芋が完成!〉

〈ほくほくしていて、甘~い!〉

〈心を込めて育てたさつまいも。みんなで食べるとおいしいね。〉

〈みんなの笑顔のために準備を重ねた時間、楽しく活動できた時間はかけがえのないものでした。全4回の活動ありがとうございました。〉

〈みんなの笑顔のために準備を重ねた時間、楽しく活動できた時間はかけがえのないものでした。全4回の活動ありがとうございました。〉