農業研究会活動

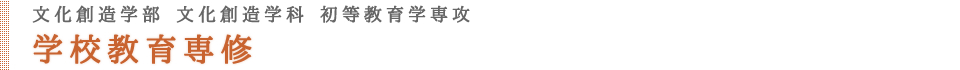

稲作研究スタート!浸種の活動

稲作には「米」の漢字にも表れているように「八十八の工程」があると言われています。今日は農業研究活動で初日の活動「浸種」を行いました。

バケツに水を入れ、温度を測り、種籾を浸しました。発芽抑制剤の影響で思っていたよりもすぐに水が青く染まり、参加していた新1年生も驚いていました。

学生に4Kgのハツシモの種籾を持ってもらったとき、「新生児の体重より重い!命の重さですね!」と話していたことが印象的でした。今日から23日に予定された播種の活動まで、積算温度100度になるように丁寧に管理していきます。

美味しいお米が育つようにこれから1年間活動や毎日の観察を責任、愛情をもって頑張って行きたいです。

2年生 諸見里・淵脇

学園祭模擬店に出店 調理・販売に大張り切り!!

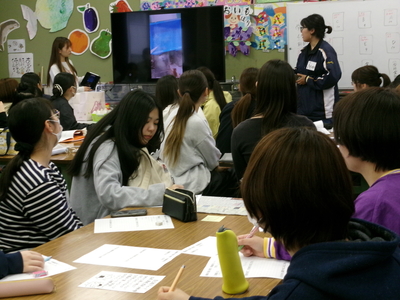

初等教育学専攻では、10月11日から13日までの学園祭に、模擬店を出店しました。販売したのは、豚汁とさつまいも蒸しパンです。

さつまいも蒸しパンは、学生が育て収穫したさつまいもと米(昨年度収穫)を使用。3日間、それぞれ1~3年生が調理して、販売しました。学生の中には、学園祭でいろいろな役割を担うため、3日間の活動の役割分担を明確にして臨みました。4号館調理室で調理した豚汁や蒸しパンを、桜並木メイン通りに設けたテントで、呼び込みをしながら、販売しました。

保育者・教育者に求められる人間力を、今回の活動を通して向上させることができたように思います。いよいよ、これからは、初等教育学専攻では、ミュージカル活動に挑戦!さらに人間力向上をめざしていきます!

3度の代掻きを終え、次は田植えに挑戦!

4月27日・5月6日・5月11日と3度にわたる手作業による代掻きを終え、4月23日に播種をしてから順調に育った苗を5月18日には、1~3年(参加できる)の40名を超える学生による手植えでの田植えに挑戦しました。

今までにぬかるんだ田に入っているので、すっかり田を歩く姿も板についてきました。ひも(20cmm毎に赤マジックで印をつけてある)に沿って、並びながら、2~3本の苗を幹部の説明をもとに、手際よく、土の中に丁寧に押し込んでいきました。

3分の1ほど進んだところで、「かけ声をかけた方がうまくいくのでは」と提案する学生のおかげで、急ごしらえのかけ声ながら、リズムよく田植えが進みました。初めての挑戦者もいるものの、終えたときの田をみると、苗がまっすぐに並んでおり、機械植えの田と遜色ない出来栄えになりました。説明・休憩の時間も入れて2時間で済みました。作業時、田でみかける生き物にもう慣れたもの。手にしたり、追っかけたり・・・

こんなにスムーズにいったのは、3つの理由が考えられます。一つ目は、幹部が、どのように手植えを進めるか、話し合い、準備をしていたからです。二つ目は、米作りに前向きに取り組む姿勢がみられたからです。三つ目は、幹部のリードを受け、声を掛け合いながら、力を合わせて取り組んだからです。

米作りを通して、違う学年の学生とも気軽に話し合う姿が多く見られるようになってきました。体験することのよさが随所に表れてきています。米作りの過程が、まさに保育・教育で教員が子どもに対して行うこととつながってきます。

手作業での代掻きに挑戦!

4月23日に播種をしたことを紹介しましたが、今回は、4月27日、5月6日、5月11日の3回、手作業での代掻きに挑戦しました。1回目の4月27日は、鍬などを使って土を柔らかくしました。2回目の5月6日には、主に畦塗をしました。3回目は仕上げです。生えていた草は、手で取ったり、鍬で土の中に押し込んだりしました。でこぼこになっている土を田植えがしやすいよう、とんぼ(学生の手作り)や鍬を使って、平らにしました。とんぼは、前に押して、その後、引くと平らになります。誰もが真剣そのもの。後ろに下がりながら、慎重に作業を進めていきました。作業の途中、おたまじゃくしやカエルの卵などいろんな生き物に出会い、手にとってみたり、水槽に入れたり・・・中には、すってんころりんする学生も。ズボンは濡れた土でべたべた・・・学年の枠を超え、話しながら、作業を和気あいあいと進めていきました。作業を終え、田をみると、水が張られた田がすっかり平らになっている様子に、おもわず、にっこり!疲れも一気にふっとびました。

いよいよ、明日は、田植え。どんな田植えになるか、楽しみです。

播種(はしゅ)に挑戦!

初等教育学専攻では、保育・教育に携わるために、専門性を有するだけでなく、人間力を高めることに力を入れています。人間力を高めるための活動の一つとして、農業研究活動をしています。4月23日には、播種をしました。播種とは、種をまくこと.で、保存しておいた種籾を育苗箱にまくのです。この作業をするにあたり、経験者の3年生の代表が、1・2年生に分かりやすく説明しました。その説明を受け、1・2年生の学生は、真剣に作業をしました。播種するまでの準備も大変ですが、播種してから苗が順調に育つように、育苗箱を毎日観察し、温度管理をしたり水やりをしたりと大変な作業を続けています。愛情をかけないとできないことで、まさに保育・教育に通じるものがあります。今後の取組の様子もお伝えする予定です。