室原文楽 岐阜・西濃地方 岐阜・西濃地方養老郡

| 連絡先 | 養老町教育委員会 | TEL | 0584-32-1100 |

|---|---|---|---|

| 住所 | 上映時間 | 3月第1日曜 室原自治会館又は 日吉小学校にて(公民館祭) |

アクセス方法

養老線美濃高田駅より車で約10分

養老線美濃高田駅より車で約10分

解説

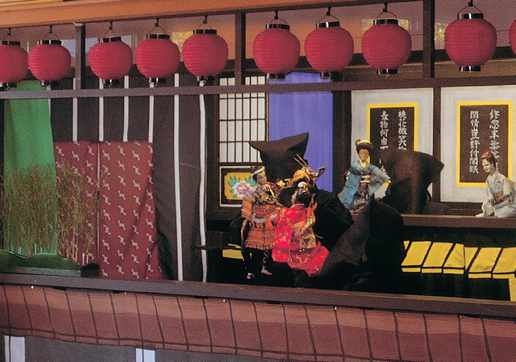

(1)歴史・沿革 文政(1818~30)の頃、土佐(高知県)の「茂平衛」なる人物が室原での巡業途中病にかかり、そのとき受けた住民の手厚い介抱に感謝して人形芝居を伝授したという。なお隣接する不破郡垂井町から伝わったという説もある。起源に関するこれといった記録はなく、詳細は不明である。明治以降は、地域の楽しみとしてあるいは祝儀の場への公演依頼により随時上演されてきた。同好の者を中心に昭和58年(1983)1月室原文楽保存会が設立され、現在は養老町重要無形民俗文化財となっている。 (2)見所・特色 人形は一人遣いで、本場の文楽人形より首は小さく衣裳も短い。首の下に出ている5cm弱の木の棒を人差し指と中指で挟み、首を支えると同時に上下左右に動かす。親指と小指は、左右の手の動きとなる。いわゆる指人形の形態である。江戸時代からのものと思われる格調高い頭が30種以上あり、養老町重要有形民俗文化財となっている。なお平成19年度には、文化庁より使用頻度の多い首16体が新調された。間口2間×奥行1間程のアイデア豊な舞台が保存会の手で造られている。人形の動きに制約があっても、浄瑠璃語りや三味線と一体となった劇的表現は感動的である。舞台裏での太鼓・銅鑼・法螺貝(ビニール管)・蛙の音(貝殻)等により工夫された効果音も親しみやすい。 (3)上演に向けて 保存会会員によって、普段は舞台が置かれている室原自治会館で一年を通して週一度練習が行なわれている。浄瑠璃・三味線に関しては、垂井町より古山山昇氏を迎え指導・協力を得ている。 (4)伝承者の活動 急な出演依頼にも対処できるのは、普段の練習の賜物である。「室原文楽」と称してはいるが人形の形は文楽と大きく異なるため、本場の文楽の動きをお手本としながらも、自分達なりに独自の演技を創作・考案し更なる向上を目指している。また、地元の小学校でふるさと学習の一環としての指導も行なっている。上演演目は「絵本太功記十段目尼崎の段」・「傾城阿波の鳴門」他である。

|

|

| 大切に保管されてきた首 | 室原自治会館 |