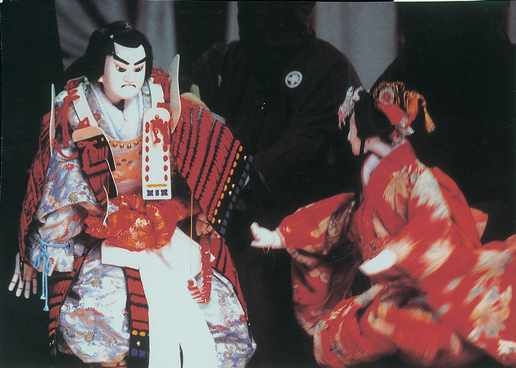

半原操り人形浄瑠璃 東濃地方 東濃地方瑞浪市

| 連絡先 | 土屋勉 方 | TEL | 0572-69-2911 |

|---|---|---|---|

| 住所 | 上映時間 | 4月第2日曜日 文楽の日 10月第4日曜日 |

アクセス方法

《 文楽館 》

瑞浪駅よりタクシー、瑞浪インター約10km

解説

(1)由緒・系譜と芸の特色

半原には、古来七名字、七屋敷、七垣外、七井戸の名が示すように、七氏族が住んでいた。その内、三輪家八代目当主三輪源兵衛の時(宝永~享保)、淡路の人形遣いが当地に流れてきたのを、源兵衛が引き止め、土地の者が人形の製作や遣い方などを習得するようになって始まったという。今から120年前頃、疫病が流行り、多くの死者が出たため、村人が産土神に集まって協議し、日吉神社の社殿を改築し、遷宮を機に若衆連に「式三番叟」を奉納させ、余興として中老が浄瑠璃外題物を上演して、神意を慰めたという。以来、毎年の祭礼には、どんなに雨が降っても「式三番叟」と余興演劇の上演を必ず行うものとした。

半原文楽では、三番叟の踊のところで、翁・若男・姫の3体が一緒の踊るという独自性が見られる。それに、子ども達が、三番叟を人形に代えて所作をして演じるのが伝統となっている。また、地元で、浄瑠璃語りや三味線弾きを養成し、幾つかの浄瑠璃の芸題上演もできるようになった。過去には、三味線の三輪勝兵衛や浄瑠璃の三輪定兵衛など名手が出たと伝えられている。

(2)保存会の結成と人形収蔵庫・文楽館の落成

半原の人形は、大正の頃までは、取扱いは極めて厳格であったが、太平洋戦争期に、保管も、技術の伝承にも空間ができた。戦後の昭和23年、小栗彰夫区長の時結成された振興同志会が中心となり、操り人形の保存が取り組まれた。

昭和27年には、半原文楽保存会が結成され、同30年には瑞浪市の文化財に指定され、同31年に県の指定無形文化財となり、同33年保存会が、県重要無形文化財保持者の認定を受けた。さらに、同49年人形の頭78点、衣裳80点が県の重要有形民俗文化財に指定され、収蔵庫を建造した。平成14年度には、文楽の稽古・上演場としての公民館を改築し、文楽館と命名した。

現在、少なくなっていく無形文化財保持者の人から指導を受けている。平成16年立ち上げた子ども文楽も、少子化のあおりで成り立たなくなったが、その父親達が頑張っている。そして、若手の語り手や三味線弾き手も育っている。上演に際しては、三味線を三郷町の竹本美里師、太夫を瑞浪市土岐町の伊藤千昭師に頼っているが、未来は明るい。

|

|

| 人形収蔵庫 | 文楽館 |