建築デザイン専攻

研究業績

教育研究活動

平成以降の経済状況の低迷を受けて建設業界も縮小し、建築デザイン専攻への志願者も減少傾向でした。その中で、建築デザイン専攻は、『住むひとの満足する住環境を創造できる』スペシャリストの育成を教育目標に掲げ、実社会で即戦力となれる確かな知識と技術の定着と実践力を身につけさせる教育研究活動を進めています。

具体的には、①在学中の資格取得の促進、②実際の建物を企画・設計から建設まで実践する特別プロジェクト実習の推進、③実社会の課題解決に学修成果を活かす地域連携プロジェクトの推進を展開しています。

① 在学中の資格取得の促進

平成14年度より卒業後の1・2級建築士取得促進のための建築専門演習Ⅰ・Ⅱをカリキュラムに加えたのを皮切りに、インテリアコーディネーター(平成16年度~)、福祉住環境コーディネーター(平成17年度~)、キッチンスペシャリスト(平成20年度~)、カラーコーディネーター、宅地建物取引士(平成28年度~)などの資格取得を支援する専門演習を開設し、着実に学生の資格取得実績を積み重ねています。また、在学中の資格取得は、卒業後の1・2級建築士等の取得にもつながっています。

② 特別プロジェクト実習の推進

平成16年度から、実際の建物の新設、リフォーム、リノベーションについて企画・設計から工事までを学生主体で実践するプロジェクトを展開しています。

- 実習棟(木造平屋建、平成16年~18年)

- 茅葺き屋根の休憩所(木造平屋建、平成19年~21年)

- 学生食堂リニューアル(平成20年)

- 読み聞かせ絵本館(木造一部2階建、平成22年~26年)

- 1号館トイレリフォーム(平成25年)

- いずみ寮リフォーム(平成28年)

- 災害時浴室棟(木造平屋建、平成27年~29年)

平成29年に完成した災害時浴室棟は、大学の体育館が災害時の避難所となっていることから、地域住民の避難所生活をより快適にするために何が必要なのかを学生たちが考え、体育館に隣接する五右衛門風呂の浴室棟の建設を行いました。従来のプロジェクトとは異なり、学内だけでなく地域に貢献できるプロジェクトとなりました。

いずみ寮(和室棟)リフォームでは、リフォームを大学から依頼され、住居学専攻の1,2年の寮生が色彩計画学の知識を活かし、寮室内のカラーデザイン案を考え塗装工事を行いました。

一連の特別プロジェクト実習を通じて、学生は授業で学んだ知識・技術を実際の建物に触れることでより深く理解し、学内外の協力者の方々とのコミュニケーションを通じて実社会で必要となるコミュニケーション力を養っています。

③ 地域連携プロジェクトの推進

人口減少が進む地方都市においては、深刻化する空き家問題への対処や地域活性化が大きな課題となっています。建築デザイン専攻で教育研究している建物や空間のデザインに関わる知識と技術を活かして地域貢献することを目的に、平成28年度から、連携協定を提携している山県市、各務原市などからの委託に基づき、若い女性の視点からの空き家リノベーションデザインの提案や観光拠点施設のリノベーションデザインの提案などを行っています。

空き家のリノベーションデザインの提案では、インテリアデザイン論・実習の授業課題として取り組んでおり、空き家物件の現地調査から、コンセプトメイキング、若い世代の移住・定住を促進するためのリノベーションデザイン案を作成し、実際に市の職員、空き家の所有者の方などへのプレゼンテーションまで実践的に取り組んでいます。

地域連携プロジェクトを通じて、学生は実社会での仕事の楽しさと苦しさを疑似体験することができているとともに、自らの提案が実際に地域社会に活かされるという豊かな経験を積むことができています。

授業の様子

基礎演習Ⅰ、Ⅱ[ 1年次 前後期 ]

複数の教員によるオムニバス形式の講義・演習+建築物等の見学研修を行い、住居学専攻での学びの内容を概観する授業です。建築・インテリア全般にわたる内容の中から、作品づくりや見学会をとおして、専門分野の基礎を楽しく学びます。また同時に、建築・インテリア分野の業種、職種を知る機会とし、卒業後の進路をイメージするファーストステップの授業です。

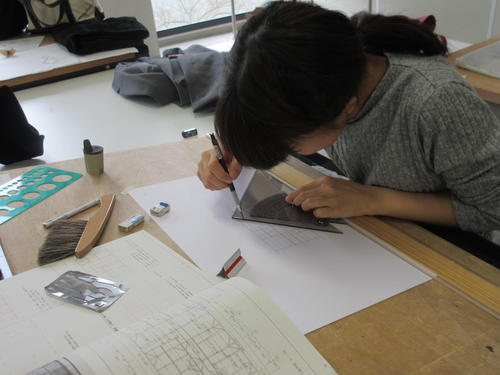

設計論・製図Ⅰ[ 1年次 後期 ]

1年前期の基礎製図でトレースを行った木造平屋建住宅を題材とし、その構造及び部材名について模型製作を通じて理解を深めます。基礎製図では意匠図(平面図、断面図、立面図)の図面の描き方を学びましたが、この授業では軸組模型を製作することで、立体的に建物を捉え、その成り立ちを理解します。その後、2次元上で構造図(伏図、軸組図)の描き方も学びます。また、3次元の建築物を立体的に2次元上でプレゼンテーションするための透視図法についても学びます。

CAD演習Ⅲ[ 2年次 後期 ]

3次元CADソフト(VectorWorks)の基本的な操作法について学び、画像加工ソフト(Photoshop)を使い、プレゼンテーション用の建築パース表現に関する基本的な技術習得を目的とした授業です。木造住宅の外観、内観、鉄筋コンクリート造の事務所ビルの外観等を作成し、テクスチャー表現、アングル構成を学修します。3年次以降の設計論・製図、インテリアデザイン論・実習等のパース課題をスムーズに取り組むことができる授業内容となっています。

建築材料実験[ 3年次 前期 ]

建築で用いる材料について、主として強度、変形などの機械的性質を把握することを目的とした授業です。材料としてはコンクリート、木材、鋼などを試験体とし、6~8名を1グループとして、それぞれの材料の基礎的な実験を通してその性質の理解を深めます。また、国家試験などに出題される建築材料に関する用語等の知識も深めます。

インテリアデザイン論・実習Ⅰ、Ⅱ[ 3年次 前後期 ]

インテリアデザイン論で学修したインテリアの知識をもとに、居住空間であるマンションのリフォームと物販スペースのある料飲店のインテリアデザインを行います。住まいと店舗のそれぞれにコンセプトを決め、それに従った魅力的な内装設計を行いプレゼンテーション資料と模型を作成します。流通している実際の家具や内装材を調べながら作業を進めることと、クライアントに説明する仮定のプレゼンテーションを行うことより、社会人として仕事をする際に必要となる手順を学ぶ授業です。

ファニチャーデザイン論・実習Ⅰ、Ⅱ[ 3年次 前後期 ]

家具は、インテリアイメージを決める要素として、また人間の身体との関係性が強いものです。授業では、人間工学的な視点から機能や寸法、構造などの基礎知識を身につけ、さらに家具の用途別機能を学び、扉、引き出しのある収納ボックスをデザインします。また、木が持つ特性、風合いなどを理解し、素材にあった使用場所も特定しながら制作を行います。

家具製作から構造を理解し、総合的なインテリアデザイナーを目指す授業です。

特色ある活動

特別プロジェクト実習-建設実践活動-

即戦力として社会で活躍できる学生を養成することを目標として、建築の現場に触れることで、座学で学んだ知識を実物で確認・理解し、コミュニケーション力と実践力を養うために、平成16年度より学生主体で実際の建物を企画・設計、建設する活動を展開してきています。

これまでに住居学専攻実習棟、竹のあづまや、茅葺き屋根の休憩所、保育実習棟(読み聞かせ絵本館)などの建築物の新設、木道や竹垣などの外構施設の新設、学生食堂や校舎のトイレなどのリフォームなどを手がけてきました。平成29年には五右衛門風呂の災害時浴室棟が竣工しました。

設計実務や実際の建設工程などが良く分かる、建設に関わる多様な職人さんなどから実際に指導を受け、話をすることで建築に対する知識と理解が深まると学生からも好評の活動です。また学生だけでなく、卒業生の就職先の企業など建築業界からも高い評価を得ています。

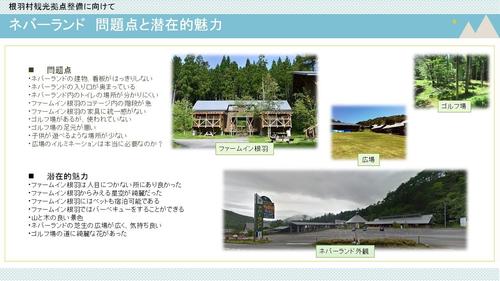

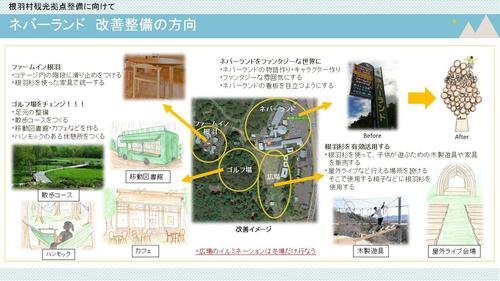

地域連携活動-根羽村活性化プロジェクト(2017)

根羽村は、長野県の最西南端、愛知県との県境に位置し、村土の面積の90%余りを森林が占める、自然豊かな村です。村の主要産業は根羽杉を中心とした林業と観光業ですが、根羽杉材の販路拡大と観光客の一層の集客が課題となっています。

住居学専攻では、根羽村森林組合からの依頼を受け、実際に学生が2日間の現地調査を行い、根羽杉を使った組み立てキット式の「根羽物置」の改善提案と主要な観光拠点の改善のあり方の提案を行いました。

地域連携活動-四国山香りの森公園改善提案(2017)

山県市では今後の人口減少による地域活力の減退が大きな課題となっています。一方で東海環状道路のICが間もなく供用開始になることもあり、交流人口の拡大を図ることが求められています。

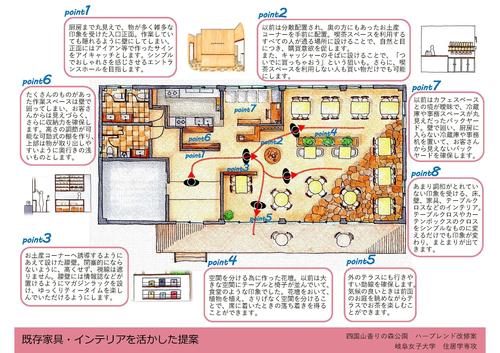

住居学専攻では、2016年度の地域連携活動で、山県市内の2つの観光拠点(伊自良湖と四国山香りの森公園)の改善整備の方向性について提案を行い、伊自良湖については具体的な施設改善等が進められましたが、2017年度は新たな市の委託により、四国山香りの森公園についても具体的な施設の改善整備計画を策定し提案しました。

具体的には、施設建築物の実測調査に基づいて集客を増やすためのリニューアル計画を提案するとともに、造園デザインのプロの方のご指導のもと庭園のリニューアル計画の提案などを行いました。

学生にとっては、リフォームやリノベーションに必要な実測調査の方法や建築設計において必要となる外構デザインの基礎知識を学ぶ貴重な体験となりました。

地域連携活動-各務原市空き家リノベーション事業-

深刻化する空き家問題に対処するために、空き家を改修(リノベーション)して活用を図る事業が各地で進められています。住居学専攻では、連携協定を提携している各務原市から、若い女性の視点から空き家のリノベーションデザイン提案の協力を求められ、継続的に取り組んでいます。平成30年度は産官学(工務店・設計事務所×各務原市×岐阜女子大学)連携で実際にデザイン提案に基づくリノベーション工事も行いました。

わたしの住まいリフォーム・デザイン案コンテスト

住宅市場は新築中心から、リフォームにより住宅ストックの品質・性能を高め、循環利用されるストック型へと転換している中、建築及びインテリア関係のものづくりに興味をもち、大学と高等学校等が連携し多様な学習機会の場として開催しています。このコンテストは2009年から始まり、提題された住まいを対象とした技術・デザイン部門と楽しい発想を重視したアイディア・デザイン部門の2部門で募集をしています。

就職・資格取得

住居学専攻では、大学の授業カリキュラムの中だけでなく、特別プロジェクト活動や休暇期間の集中講座を通して、建築やインテリアに関する資格取得を応援しています。

インテリアコーディネーター

インテリアコーディネーターは在学中に取得可能な資格でもあり、1年後期から2年前期にかけて専門演習の授業を行っています。実習の授業の中では、一部パースの書き方等の演習も行ない、二次試験対応にもなっています。夏休みには試験直前対策講座を開講しています。

宅地建物取引士

国家資格ですが受験の際に年齢・実務経験等の制限がないため、在学中に取得可能な資格です。建築・デザインの業務は不動産業とのつながりも強く、建設業・ハウスメーカーといった就職先では、宅地建造物取引士の資格を必要とされる場合があり、就職の際には力を発揮する資格です。どの学年でも受講できる資格取得支援講座を開講しています。

福祉住環境コーディネーター

高齢者や障害者に対して住みやすい住環境を提案するアドバイザーとして、注目をされている資格です。バリアフリー住宅を扱う工務店やリフォームでは福祉住環境コーディネーターが中心となって業務を進めるケースも多くなってきました。2年次に専門演習の授業を行い、福祉住環境コーディネーター2級取得を促進しています。

キッチンスペシャリスト

キッチンスペシャリストは平成18年度より受験資格の枠が無くなり、在学中でも資格取得が可能になりました。主としてキッチン空間構成要素の製造・販売・設計・施工業等の仕事を行います。住空間と住生活および食生活に関する知識と経験を必要とするため、住居学専攻で学ぶカリキュラムを生かし、資格取得講座を開講しています。

在学中に目指せる資格

インテリアコーディネーター

宅地建物取引士

福祉住環境コーディネーター(2・3級)

キッチンスペシャリスト

インテリアプランナー(登録は卒業後2年の実務経験後)

商業施設士

カラーコーディネーター検定試験R(1・2・3級)

環境再生医(初級)

その他取得できる資格

高等学校教諭一種免許状(家庭)<国>

学芸員、図書館司書

また、卒業年に二級建築士、2年の実務経験を経て一級建築士を受験することができます。

二級建築士

建築に関する講義・演習は4年間の間に基礎から創造的な演習へと組まれており、同時に建築士受験への効果的なトレーニングにもなっています。特に3年生からは建築専門演習という形でより的を絞った授業展開となり、製図試験対策としても本試験同様に、5時間で製図課題を作図する集中講座を定期的に行っています。そのため卒業した年に二級建築士を取得する先輩も大勢います。

また、令和2年度から工業高校等で指定科目を履修した方は大学在学中に二級建築士が受験可能になりました。

工業高校出身の学生を対象に、1年生から学習会を個別に設け、学科試験、製図試験を共にサポートしていきます。令和3年度は2名の在学生が二級建築士試験に合格しました。(令和4年度は結果待ち)

二級建築士合格後は、上級聴講等で卒業後の一級建築士に向けて学習を始めていきます。

一,二級建築士取得実績

●在学生の二級建築士取得者 6名(令和5年9月現在)

●卒業生の一級建築士取得者 117名!

二級建築士 199名 (過去5年間の合格者数 16名)

一級建築士 117名 (過去5年間の合格者数 6名)の建築士を輩出しています。

※令和5年9月現在確認が取れている資格取得者数です。

就職

●昨年度の就職率は 100%

高い就職率だけではなく、大学で学んだことを活かせる建築・インテリア関連の企業に、ほとんどの学生が就職しています。

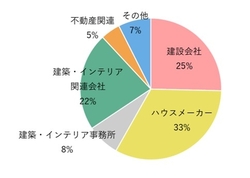

円グラフは、過去5年間の卒業生の就職先企業割合を示しています。

卒業生の活躍

建築・インテリア業界で活躍している先輩方からのメッセージを紹介します!

デザイン事務所に就職された先輩からのメッセージです。

平成28年3月卒業 水谷 あやさん(和歌山県 新宮高等学校出身)

株式会社スペース 勤務

1.就職について

1.就職について

在学中のインテリアデザイン論・実習の授業で、「考え。練る。そして、描く。」この繰り返しによって発想力とデッサン力が身につき、デザインする楽しさを実感できる授業に出会いました。そこで、デザインを求められる職業は何だろうかと考えたとき、店舗設計を思いつき次第に「店舗のデザイン・設計がしたい」という思いが強くなり、第一志望のデザイン会社に就職することができました。

2.後輩の皆さんへ

就職活動について話をすると、私は在学中に宅地建物取引士とインテリアコーディネーター、色彩検定2級などの資格を取得しました。資格取得勉強をして知識が広がったことはもちろんですが、自分に自信を持つことができたことが、大きかったです。あとは、感性を豊かにしておくこと。様々な建築物やアートに触れ、自分は何が好きなのか、嫌いなのか。自分自身を理解しておくことも、面接時には大切だと感じました。学生の時にしか出来ないことを体験してください。

ハウスメーカーで営業のお仕事をされている先輩からのメッセージです。

平成27年3月卒業 栗本 明里さん(岐阜県 岐南工業高等学校出身)

株式会社パナホーム愛岐 勤務

1.仕事について

1.仕事について

展示場に来場されたお客様への住宅説明や、間取りや資金計画の提案を行っています。また実際に契約されたお客様との間取りや設備の打ち合わせ、住宅が完成した後のアフターケアーなど、上司の方にも助けていただきながら行っています。

営業担当者が直接お客様のご希望をお聞きしてプランづくりをおこなうので、とてもやりがいがあります。

2.就職して感じたこと

在学中にインテリアコーディネーターの資格を取得していたので、お客様に名刺をお渡しすると、特に奥様方からの信頼度が高く、お話もスムーズに進むことが多いです。社会に出て、特別プロジェクト実習での建設作業体験や建築・インテリアの授業で学んだことが、直接今の仕事に役立っていることを実感しています。

3. 後輩の皆さんへ

資格取得の勉強は大変ですが、就職活動の時や社会に出た後は、必ず評価されます。目標とする資格を決めて、是非頑張って下さい。社会人になると、時間の制約が多くなります。自分で選択して動けるのは大学生の特権です。自分に責任を持って、やりたいと思ったことにチャレンジして、充実した大学生活を過ごしてください。

ハウスメーカーでインテリアコーディネーターとして活躍されている先輩からのメッセージです。

平成26年3月卒業 直江 莉佳さん(富山県 南砺総合高等学校出身)

タカノホーム株式会社 勤務

1.仕事について

1.仕事について

在学中に取得したインテリアコーディネーターの資格を活かして、お客様に内装材やカーテン、照明、衛生設備などの提案をしています。お客様の要望に合わせた空間づくりに、大変やりがいを感じています。

2.二級建築士取得について

どちらかというとインテリアに興味があったのですが、建築業界への就職を考えていたので、二級建築士は是非取得したいと思っていました。できれば1年目で合格したいと思い、大学卒業前の2月から二級建築士学科集中講座(大学主催)に参加して勉強を始めました。就職後はなかなか勉強時間が取れず焦ることもありましたが、早くから勉強をスタートしたことが合格の決め手になったと思います。

3. 後輩の皆さんへ

就職をすると、どうしても勉強時間が限られてしまいます。是非在学中の資格取得をお薦めします。またインテリアコーディネーターの仕事は、内装材だけではなく電気設備や衛生設備の知識も必要です。設備や環境の授業は、苦手な人も見えるかもしれませんが、しっかりと学んでください。インテリアコーディネーターは、幅広い知識が必要だということを、実感しています。

一級建築士として建築設計事務所で活躍されている先輩からのメッセージです。

平成25年3月卒業 集山 あき子さん(岐阜県 郡上北高等学校出身)

株式会社上野山都市設計 勤務

1.仕事について

先輩とチームを組み、主に商業施設を担当しています。一級建築士を取得して、施主様との打ち合わせ、建築確認などの申請に関する書類、実施図面作成、現場監理など、建物が完成するまでの一連の仕事に携わっています。特に現場監理の仕事は、現場監督さんや職人さんとのコミュニケーションの大切さを実感しています。

2.一級建築士取得について

二級建築士を取得した時から次は一級建築士と目標を決め、コツコツ学科の勉強を始めました。建築法規や施工などは仕事を通して覚えることもあり、何とか1度の受験で合格できたのですが、製図試験の準備が十分出来ず、翌年での合格となりました。仕事では手書きで図面を描く機会がないため、製図試験対策はかなり必要です。後輩の皆さんも頑張ってください。

3.後輩の皆さんへ

仕事をしていく中で、学生の時に一般教養をしっかり学んでおけば良かったと感じています。1,2年生の時に受けていた授業は、建築とは関係の無いものだと感じていましたが、仕事を始めて様々な分野が、建築とつながるのだと気づきました。学生時代は時間が沢山あります。何となく時を過ごすのではなくて、読書や旅行など、好奇心を持って様々なことを是非経験してくださいね。

年間行事

主な行事

| 4月 | ・新入生歓迎会 ・特別プロジェクト実習開始 |

|---|---|

| 6月 |

・学外研修(1年生) |

| 8月 | ・インターンシップ研修 ・各種資格試験対策講座 |

| 9月 | ・研修旅行 |

| 10月 | ・就職セミナー(3年生) |

| 11月 | ・さぎ草祭 ・わたしの住まいリフォーム・デザイン案コンテスト表彰式 |

| 12月 | ・卒業研究提出 |

| 2月 | ・卒業研究発表会・展示会 ・二級建築士対策講座 |

| 3月 | ・学位記授与式 |

行事紹介

4月 新入生歓迎会

5月 美濃の街並み見学「基礎演習」

6月 建物見学会 明治村

8~9月 資格試験対策講座(宅地建物取引士・インテリアコーディネーター)

8~9月 国内研修旅行

10月 卒業研究中間チェック

11月 さぎ草祭

11月 就職支援講演会

11月 インテリアコーディネーター2次試験対策講座

2月 建築設備等見学会

2月 卒業研究発表会

2月 卒業研究展示会

コア・カリキュラム

専門科目群(必修)

| <現代建築史> | ||

|

現代建築史では、1950年前後より現代に至る日本を代表する建築家の経歴・活動及び作品について学びます。 | |

| <造形> | ||

|

造形では、1年次で図法の基本を理解し、立体の表現技術を学びます。立体を平面上に作図するための透視図法の演習や豊かな表現をするための着色演習を行ないます。 | |

| <基礎製図(含図学)> | ||

|

建築設計製図の基礎として、単純な線や文字、正多角形などの基礎図形を描きながら、建築設計製図の描き方及び約束ごとを学びます。さらに、教科書に倣い 平面図 立面図 断面図 矩計図 各種伏せ図のトレースを行い、各図面の表示内容などを、理解します。 | |

| <建築材料実験> | ||

|

建築で用いる材料(コンクリート、木材、鋼)を試験体として、主として強度、変形などの機械的性質を把握することを目的とし、基礎的な実験を通して理解を深めます。 | |

| <設計論・製図Ⅱ> | ||

|

木造2階建専用住宅を課題として、住宅計画の進め方、関連法規、軸組み工法などの理解を深め、設計論・製図Ⅰで学んだ知識をベースに住宅設計を行ないます。 与えられた設計条件を基に設計図書(配置図、平面図、立面図、断面図、基礎伏図、床伏図、屋根伏図、軸組図)をCAD演習Ⅰで学んだ2次元CADソフト(JW-CAD)で完成します。 | |

| <CAD演習Ⅲ> | ||

|

CAD演習Ⅲでは、3次元CADソフト(VectorWorks)の基本的な操作法について学び、画像加工ソフト(Photoshop)を使い、プレゼンテーション用の建築パース表現に関する基本的な技術習得を行ないます。 | |

建築スペースデザインコース(必修)

| <設計論・製図Ⅳ> | ||

|

都市計画(集合住宅団地計画)から建築設計計画(住棟・住戸計画)にいたる一連の設計計画プロセスの実習を行います。「集まって住む」という機能の設計計画の知識・技術及びそのプレゼン手法を学び、2年次までの計画系の授業(建築計画学Ⅰ・Ⅱ、都市・住宅地計画、建築一般構造Ⅰ・Ⅱなど)で習得した知識を実際の設計に具現化する授業です。 | |

インテリアプロダクトデザインコース(必修)

| <インテリアデザイン論・実習Ⅰ> | ||

|

居住空間であるマンションのリフォームを題材とし、デザインコンセプトを明確に設定し、コンセプトに沿った魅力的なインテリア設計を行います。コンセプトをわかりやすく第三者に説明するための精度の高い図面、イメージパースを作成し、プレゼンテーションの技術も習得します。 | |

その他の専門科目(選択)

| <ファニチャーデザイン論・実習Ⅰ> | ||

|

木材の性質を理解し、その他の素材との組み合わせを学びます。さらに家具の用途別機能を学び、実際に扉、引き出しのある収納ボックスのデザイン、設計、制作を通して、木工の基本を理解します。 | |

| <測量学・実習> | ||

|

測量の理論を学び、実習を通して測量機器の基本操作とデータ整理の仕方を習得します。 | |

3ポリシー

ディプロマ・ポリシー

建築デザイン専攻は、家政学部の卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)を受け、次の能力を有することを重視し編成した本専攻の教育課程を修め、必要な卒業要件を満たした者を学位授与の適格者とする。

- 生活者側の視点に立ち、住む人、使う人が満足できる建築・インテリアの高い専門的知識・技術を修得し、課題の見出しと解決に取り組み、地域社会で活躍できる力を身につけている。

- 建築・インテリアに関する幅広い知識・技術を修得し、地域社会で有用な資格を取得できる力を身につけている。

- 地域社会で活躍できるように、建築・インテリアのデザインに必要なコミュニケーション力と社会人として求められる教養や人間性を身につけている。

カリキュラム・ポリシー

建築デザイン専攻は、卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)を達成するため、学部共通科目、専門科目、発展的科目、卒業研究、実践的教育を体系的に編成して開講する。

- 教育課程の編成

(1) 初年次(専門基礎)教育では、専門科目の履修に必要な基礎学力を補完するための科目と建築・インテリアをデザインするための基礎科目を配置する。

(2) 専門教育では、建築スペースデザインコース、インテリア・プロダクトデザインコースの2つを設け、より実践的な課題に対応できる知識・技術を修得する科目を配置し、併せて社会で求められる国家資格等の取得を目指した教育課程を編成する。

(3) 実践的能力を重視して、専門教育科目のコアとなる設計・作図演習、ICTの活用、プロジェクト実習等を初年次より配置する。

(4) 課題設定・解決力、企画・計画力、プレゼンテーション力等を身につけるために、卒業研究を必須とする。 - 教育内容・方法

(1) 実践力を身につけるために、実際の建物等を企画・設計・施工する実習や地域の課題解決型の実習等の実践的教育をおこなう。

(2) 各学修分野について、カリキュラムマップ、専門・基礎テキスト、資格取得ガイドブック等の教材や資料、授業と家庭学修の指針となるシラバスを提供し、学生の主体的な学修を支援する。

(3) 実践科目では、就業力を育成するため、実習を通して課題の発見・解決に向けた主体的・対話的な深い学びを支援する。

(4) 各学年にアドバイザー教員を配置し、学生の学修・生活等についてきめ細やかな相談や助言をおこなう。 - 学修成果の評価

(1) 学生の学修成果は、課題作品、レポート、テスト、出席率等で評価し、単位認定の適否を判断する。

(2) 2年終了時には、進級に必要な科目の単位修得と卒業研究等の履修に必要な基礎学力の修得ができているかを評価し、進級の適否を判断する。

(3) 卒業研究と全履修科目の学修成果について評価し、卒業の適否を判断する。

アドミッションポリシー

建築デザイン専攻は、卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)及び、教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)を理解して、住む人、使う人の立場に立ち、環境への配慮や安全かつ快適な建築・インテリアをデザインするための知識・技術を実践的に身につけ、建築・インテリアのスペシャリストとして、課題の見出しと解決に取り組み、地域社会での活動を目指している人の入学を期待する。